SEOライティングは検索ユーザーのニーズを満たすことが大前提のライティングです。ユーザーニーズが満たされているかどうかは、クローラーが記事を読み込み、Googleアルゴリズムに則ってページの評価が決まります。

「SEOライティング=有益な情報を提供する」という認識はさまざまなところで言われていますが、日々変化していくアルゴリズムや求められる“コンテンツの質”によってどのようにライティングすれば良いのか迷うこともあるでしょう。

今回は、自社メディアの記事を検索上位にしたいが、書き方のコツがわからないという方に対してSEOライティングの方法やポイントをまとめました。

この記事でわかること

- SEOライティングとは何か

- SEO対策を意識したライティング方法

- SEOライティングのポイント

もくじ

SEOライティングとは

SEOライティングとは、SEO(検索エンジン最適化)を意識した記事の書き方です。

基本的に、キーワード検索ツールなどで抽出したSEOキーワードをもとに、その裏にある検索意図やニーズを把握して記事を執筆していきます。

テーマに沿ってただ書きたい内容を書くのではなく、検索意図を把握したうえで検索ユーザーにとって有益な情報を提供するライティング方法のため、データ抽出から編集までテクニックが必要となります。

SEOライティングを行う場合、需要のあるキーワード選定を行う必要がありますが、その指標となるのが、検索ボリュームや検索クエリ(ユーザーが検索する言葉)の種類です。

検索ボリュームについては、検索数が多ければ多いほど流入数のインパクトはありますが、検索されていないキーワードを選定してしまうとそもそも流入が見込めません。検索クエリについては、そのクエリで対策した記事は目的達成に寄与するのかどうかです。

記事を読んだユーザーがより興味を持ってくれるようになるか、コンバージョン(購入や登録)に近づくのか、もしくは他ページの情報を補完する役割になっているか、などSEOライティングを行う必要性があるかどうかも重要です。

これらをふまえたうえで、読み物として有益な情報発信ができると検索エンジンからも読者からも評価を得られ、SEOライティングとして意味のあるものになるでしょう。

SEO対策した記事はクローラーとユーザーに評価されやすくなる

SEO対策を施した記事は、クローラーとユーザーの双方から評価されやすくなります。

そもそも記事は、Googleのデーターベースに登録される(インデックス)とコンテンツを評価するクローラー(ロボット)に定期的に巡回され、検索エンジンから高い評価を得られると検索結果上での上位表示が見込めます。

検索ユーザーから記事が支持されれば、検索結果上でのクリック数(CTR)の増加に始まり、PV数やセッション数、滞在時間、次の記事やページへの遷移など、さまざまな良い結果が表れてきます。

SEOライティング自体テキストを並べれば良いわけではなく、検索ユーザーのことを考えた情報対策なので、結果としてさまざまな側面で良い成果が出てきます。

※SEO効果は、各Webサイトのドメインパワーや情報の網羅性など複数の要素に影響を受けることはあります。

SEOライティングで書き方のコツ5選

それでは、SEOライティングの基本的な書き方のコツについてご紹介します。

なんとなく知っている方も改めて確認してみてください。

1、ユーザーファースト

何よりも大事なのはこのユーザーファースト。簡単に言えば“検索ユーザーのことを優先する”という意味です。

記事の書き方という面では、読み手となるユーザー目線に立って考えられていて、丁寧に情報を伝えられているか、内容がわかりやすいか、という点が大きな要素となります。

まず、検索ユーザー=記事のターゲットになる人物、と考えてみてください。

- このキーワードだったらどのようなことが知りたいか

- この用語はもう少しかみ砕いて説明したほうがいいか

- この説明/表現ではわかりにくいか

など、ユーザーの心理レベルや知識レベルなどを考慮して、書き方や内容を工夫することが必要です。

なぜなら、SEOコンテンツはWeb接客の役割も担っているからです。ユーザーに価値を感じてもらうためにも試行錯誤して仕上げることを意識してください。

必要に応じて箇条書き、太文字、カラーなどの装飾タグを設置して視認性を高めるのも良いでしょう。

クローラーを気にするのも重要ですが、読み手は人であることを忘れないよう血の通ったコンテンツにすることが”質”につながると考えています。

2、わかりやすい見出し構成

1のユーザーファーストに付随してきますが、見出しもSEOライティングの重要なポイントです。

まず、記事タイトルや見出しにSEOキーワードやサジェストワード、共起語をなるべく入れることです。

見出しだけで各章にどのような内容が書いてあるかわかることが理想です。記事の目次を見ただけで全体がわかり、クリックすれば興味のある項目にもすぐ遷移できるので、見出しをわかりやすくすることはUXの観点でも利便性の向上につながります。

3、独自性

クローラーはコンテンツを評価するときに独自性を見ます。それは、競合と差別化できているか=他社コンテンツをコピーしていないか、自社サイト内のコンテンツが重複していないかというチェックも含みます。

独自性は、コンテンツのオリジナル性が高いことにつながるため高評価されやすいでしょう。しかし、テーマによっては差別化が難しいのも事実です。1+1のように、誰がどう書いても答えが2になるケースはあります。

押さえておくべきポイントは、記事の独自性はテキスト情報だけではないということです。画像(二次利用ではなくオリジナル)、動画、構成の見せ方(視認性)など独自性を出せるコンテンツはさまざまです。

コンテンツ制作を行ううえで、ライターだけで独自性を出すには限界があります。この場合、他部署や外部の人間を巻き込むなど、どのような独自性が出せるか構成段階で考えてみてください。

4、専門性

専門性は、コンテンツの独自性のみならず信憑性にも関わる重要な評価ポイントです。

SEO対策上では欠かせない「E-A-T」と呼ばれる基準があります。専門性(Experience)・権威性(Authoritativeness)・信頼性(Trustworthiness)を表しており、これらを担保することで検索ユーザーが安心してコンテンツを閲覧できるという考え方です。

例えば、医師監修、栄養士監修となっている記事は専門家の知識あってのものなので、信憑性が高いものとして評価されます。

とくにYMYLに該当する領域は専門家のサポートがないと権威性という観点でも上位表示が難しい場合があります。他にも、限られた人間しかわからない分野、経験者しかわからない範囲も専門性が高くなります。

難易度が高い分、ここで評価を得られれば成果の面でも期待できるでしょう。

5、共起語

共起語は、検索キーワードと一緒に出現しやすい語句を指します。ニーズの細かい部分を共起語から読み取れるので、SEO効果を得るのに有効でしょう。

ただ、無理やり記事内に盛り込むことで文章が崩れたり、文脈がおかしくなったりと内容が矛盾する可能性があるので、共起語の選定方法は記事の主張に対して関連性や重要度が高いものであることを念頭に選びましょう。

一度ライティングしたあとに共起語を盛り込む方法でも良いですが、共起語は構成の段階から意識して盛り込めるようにしておくと、ライティング時に共起語を含めて書きやすくなります。

SEOライティングに有効なツール

SEOライティングを進めるにあたって便利なツールを紹介します。

キーワード選定ツール

キーワード選定ツールは、執筆するためのキーワードを決定するために欠かせないツールです。

検索ボリュームやクエリの類似性など、さまざまなデータを抽出し、対策するキーワードの有効性を判断していきます。

例・Googleキーワードプランナー

GoogleキーワードプランナーはGoogle広告の管理画面にある無料ツールです。調査したいキーワードを入力すると検索ボリュームなどが表示されます。

Google広告の利用者でない場合は、検索ボリュームが大まかにしか表示されないので注意が必要です。

サジェストワード・共起語抽出ツール

サジェストワードや共起語は、検索ユーザーの検索意図を把握するのに重要な要素です。

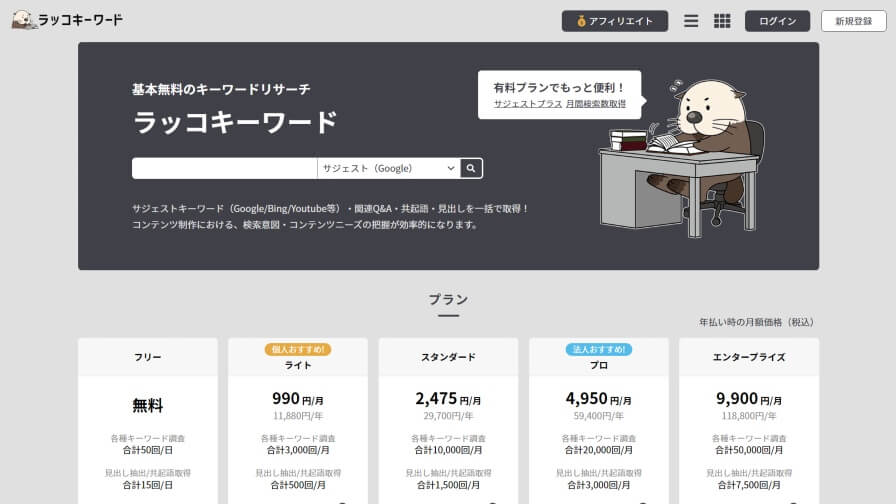

例・ラッコキーワード

ラッコキーワードは、Google・YouTubeなどの関連キーワード(サジェスト)を表示してくれるツールです。これを元にサイト設計をする人が多く、特化したサイトを作る時にコチラの関連キーワードを元に記事を作って行きます。

料金プラン

- フリー:無料

- ライト:990円/月

- スタンダード:2,475円/月

- プロ:4,950円/月

- エンタープライズ:9,900円/月

- 調査や取得の回数で料金が変動。有料版は広告の非表示機能や複数人での利用が可能。

コピペチェックツール

コピペチェックツールは、執筆したコンテンツのコピー度合いを調査するものです。自身でライティングしたものはもちろん、外部委託を行った場合などは必ずチェックを行いましょう。

例・コピペリン

コピペリンは、PCへインストールするタイプのツールで、年間ライセンスを購入することで気軽に利用できます。

テキストの貼り付けだけでなく、ファイルから読み込むことも可能なため、ファイル同士のコピーチェックを行えることが特徴です。

料金プラン

- 年間ライセンス料:6,000円

- 何度使用しても追加料金はない

校正・校閲ツール

校正・校閲ツールは、誤字脱字はもちろん、文章として読みやすくなっているかをチェックしてくれるものです。素読みだけでは気づけなかったポイントなども指摘してくれるので便利なツールです。

例・文賢

文賢は、ユーザー辞書に文章のルールやレギュレーションを登録しておくと、ツール側で誤字などを判定してくれるため、複数人で記事のチェックを行う場合にも便利なツールです。

料金プラン

-

- 初期費用:11,880円

- 月額費用:2,178円

- ライセンスをまとめて購入すると、まとめ買い割引が受けられる

▼その他キーワードの分析などに役立つツールはこちらの記事でまとめています。

これからのSEOライティングのポイント

ここまでは基本的に抑えておきたいSEOライティングについてご紹介してきましたが、アルゴリズムや検索方法は日々変化していきます。これからのライティングポイントについて2点お話します。

文脈を理解する「BERTアップデート」

Googleのアルゴリズムはアップデートを重ねています。

2019年12月10日には、「BERTアップデート」が導入され、文脈に対する理解力が向上しました。これば、共起語を含めるというセオリーに対して、きちんと検索意図を汲み取った意味のある文章でないと“質”につながらない可能性があるということです。

より自然でわかりやすいユーザーファーストな記事が求められるようになっています。検索エンジン内を巡回するロボットの理解力が向上したので、書き手の情報収集力や読解力、それを表現し編集する力が試されるかもしれません。

参照:Google検索が文脈を理解する?! BERTアップデートの影響やSEO対策を解説

需要が高まる「音声検索」への対策

スマートスピーカーやGoogleアシスタント、Siri、Alexaなど音声サービスの普及で、音声検索の需要が高まっています。海外SEOブログ記事を運営されている鈴木氏やWeb担当者フォーラムでもこの件について過去何度か取り上げているので、音声検索で取り上げられることも念頭にライティングをすることも必要と思われます。

音声検索で回答として記事が利用されるためには、検索上位のコンテンツで、 “Googleが回答しやすい短い文章”のようです。しかし、長文の記事からGoogleが文章を抜き取って回答するパターンもあるようです。なので、引き続きコンテンツの質を重視し、検索上位を狙うことが必要です。

他にも、オーソリティ(権威)が高いサイトや強調スニペットなど音声検索で優位に立てる要因はあります。詳しくは、Web担当者フォーラムの記事をご覧ください。

参照:グーグル音声検索SEOで知っておきたい11の事実【SEO記事12本まとめ】

まとめ

SEOライティングはコンテンツマーケティングの手段の一つです。SEOライティングではまずコンテンツの数を増やして評価対象を得ることが望ましいと考えられます。制作には企画、ライティング、編集などある程度の工数・時間はかかるものです。なるべく“質”や“ユーザー”のことを考えたコンテンツ作りで、マーケティングやブランディングを始めましょう。

▼SEO対策とはを見直したい方は、こちらで詳しく解説しています。是非ご覧ください。

▼SEOコンテンツの制作についてお困りのことがございましたら、ぜひAppmartにご相談ください。

SEOコンテンツについて相談する