ホワイトペーパーは、BtoBマーケティングにおいて活用される機会が増え、マーケティング担当者も注目の施策になっています。

その背景にあるのはインサイドセールスが普及したことによりリード獲得や育成が注目され、ホワイトペーパーがマーケティング施策の役割として重要なトリガーになると明白になったからです。

そこでこの記事では、ホワイトペーパーの基礎知識から、制作時のポイント、マーケティングでの活用方法や効果などを網羅的にご紹介していきます。

ぜひ営業やマーケティング活動、コンテンツ企画にお役立ていただけると幸いです。

- ホワイトペーパーとはなにか

- ホワイトペーパーのマーケティングにおける目的と役割

- ホワイトペーパーの種類と作り方

もくじ

ホワイトペーパーとは

ホワイトペーパーとは、特定のテーマに関する研究や調査結果、企業の培ってきたノウハウなど読者にとって有益な情報を提供するWeb上の資料(白書)のことです。

本来は政府が発行する「白書」を意味していましたが、BtoBマーケティングでのホワイトペーパー活用の有効性が見出され、新たなマーケティング手法として確立し「お役立ち資料」という形で企業のWebサイトで配信するケースが増えてきました。

最近では「ホワイトペーパーマーケティング」と呼ばれるほど市場が拡大しています。

ホワイトペーパーの役割

マーケティングで活用されるホワイトペーパーの主な役割は2つです。

”対リード施策”のひとつとして、ホワイトペーパーを活用したマーケティング施策を行うケースが増えています。その目的は見込み顧客の獲得=リード獲得と、見込み顧客の育成=リード育成がメインとなります。

もうひとつ重要な役割としてあるのが、読後の態度変容を促すという点です。ホワイトペーパーはなんでも資料化すればよいというわけではなく、構成や情報量、深度、デザイン性などをふまえて有益な資料に仕上げていく必要があります。そのためには情報開発を行えることが非常に重要となります。

営業資料・サービス資料との違い

ホワイトペーパーと営業資料・サービス資料は、役割が異なります。

ホワイトペーパーはユーザーの心理が主語になっており、ユーザーの課題解決やその他興味関心を引く事例を題材にするケースがほとんどです。商品やサービスに興味がなくともホワイトペーパーの内容に興味があれば、自社を知ってもらうきっかけとなり、ダウンロードを促せるでしょう。

一方、サービス資料は自社が主語になっており、商品やサービス概要をはじめとした機能、料金など、自社が発信したい内容が主軸になっているため商談時に利用するケース多いでしょう。

ただし、ホワイトペーパーが「導入事例集」のような場合には商談にも使えることがありますし、顧客がすでに比較検討をしている場合には営業資料がリード獲得に繋がる場合もあります。線引きはあくまで目安ですので、自社と顧客に合わせた情報提供を行いましょう。

企業のホワイトペーパー活用状況

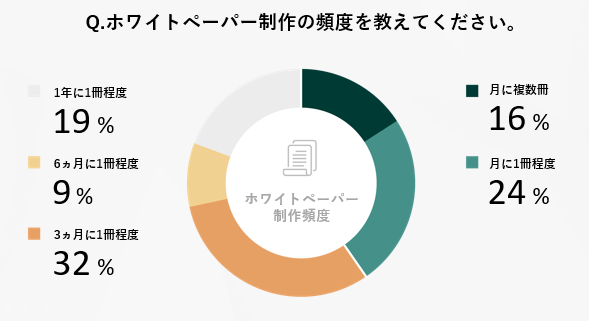

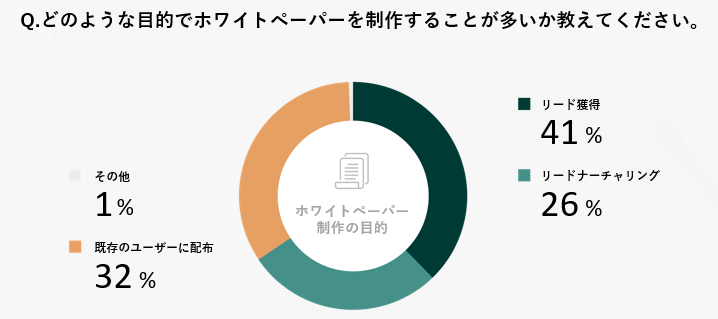

ホワイトペーパーの活用状況について、2022年11月に第三者機関を利用し「BtoB企業でマーケティングに携わる会社員、会社役員200名」を対象に調査を行いました。活用状況把握のため一部結果をご紹介します。

調査:企業のホワイトペーパー制作の頻度はどれくらいか

1~3ヵ月に1冊程度の制作を行っている企業が最も多く、毎月1冊以上制作している企業は4割という結果になりました。

獲得したいターゲットの属性や課題毎に制作したり、育成用に新たなホワイトペーパーを制作しているケースが多いようです。

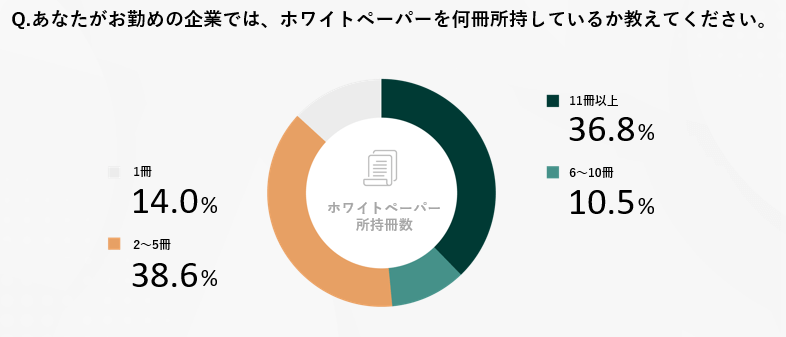

調査:企業はホワイトペーパーは何冊保有しているか

ホワイトペーパーは2冊以上所持している企業が全体の8割以上を占めています。

ユーザーの課題や自社の状況・目的に応じて適切なホワイトペーパーを用意していると考えられます。

調査:ホワイトペーパー制作の目的は何か

リード獲得を目的として制作するケースが最も多く、次いで、既存ユーザーへの配布やリードナーチャリングなど、ハウスリードとの関係構築にも多く活用されているようです。

ホワイトペーパーを使ったマーケティング施策の目的と方法

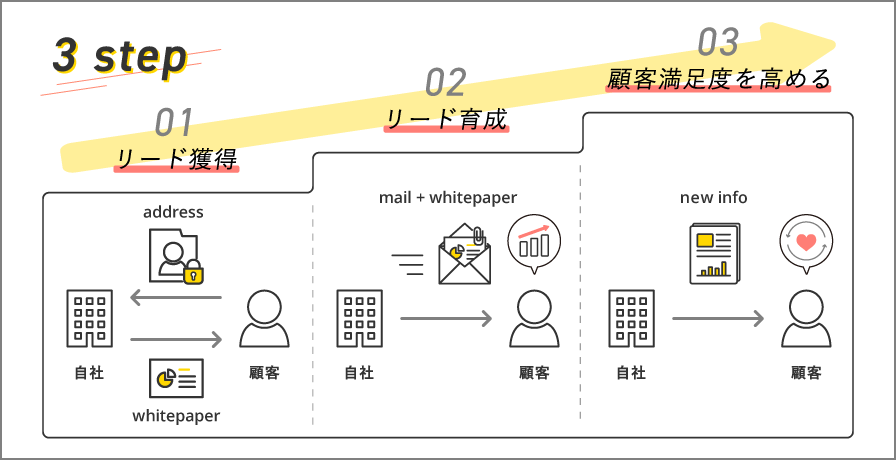

ホワイトペーパーには主に3つの目的があります。それは対リード施策としてのリード獲得、リード育成、そして顧客満足度の向上です。

顧客に有益な情報を資料として提供することにより、自社への興味関心を惹くところから始まり、さらにさまざまなホワイトペーパーの閲覧によってエンゲージメントを高め、信頼関係の構築につなげることが可能になります。

1、リード獲得(リードジェネレーション)

ホワイトペーパーのダウンロードをキッカケにしてリード獲得を行います。

その方法としては、ホワイトペーパーのダウンロード時に会社名やメールアドレスなどのユーザーの個人情報と引き換えに資料を無料配布しているケースがほとんどで、この仕組みによってリードの獲得が成功します。

よりターゲットにマッチしたホワイトペーパーが用意できると、自社を知ってもらう機会やダウンロード数が増え、顧客情報の増加とともに商談数の増加も期待できるでしょう。

配信方法・設置場所

ポイントは、「この情報が欲しい」と思われるような発信を心がけることです。この段階ではダウンロードしてもらうことが重要なので、集客はもちろんのこと、タイトルや表紙、ダウンロードページ自体のクリエイティブやフォームの最適化が重要となります。

ホワイトペーパーの内容としては、基礎知識を得られるものや最新情報やトレンドを記載したもの、独自性の高い調査系やノウハウを開示したものなどは、ユーザーの検討レベル問わずニーズが高いでしょう。

弊社の体感値としても、このあたりの分類の新規ダウンロード数が多い印象です。

2、リード育成(リードナーチャリング)

育成(ナーチャリング)については、獲得したリードに対して別のホワイトペーパーを配信、案内することでエンゲージメントを高めていく取り組みになります。

有益な情報を提供し続けることでユーザーとの関係値を構築し、受注見込みの高い顧客(ホットリード)へと育てていくことが可能になります。

リード情報を獲得した後は、検討段階を引き上げるために以下のようなアプローチを行います。

配信方法・設置場所

- メールマーケティングで配信

- セミナー/ウェビナーで配布

- リードへの架電

メルマガなどを既存リードに送付する際に、該当セグメントが欲しがっていそうなものを送付することで自社への興味関心や信頼獲得を促せます。

セグメントの分け方は状況により多岐にわたるので詳しくは割愛しますが、例えば「過去に特定の課題感をテーマにしたホワイトペーパーをダウンロードしたことがある休眠リード」であれば、近しい課題感のホワイトペーパーは興味を抱く可能性があります。

最新情報の送付をきっかけに自社への検討段階が上がるかもしれません。

育成においてはマーケティングオートメーションの活用も有効です。

特定のページを閲覧したり、特定のアクションをしたリードを計測し、そのタイミングで自動でホワイトペーパーの案内を行うことで課題とコンテンツとのマッチ度合いが向上ます。

また、セミナー/ウェビナー参加者へのノベルティとしても喜ばれます。「参加してくれたら○○をプレゼントします」とイベント参加者を募る目的でも役立つでしょう。

ユーザーがどんな状況で資料をダウンロードしたのかも把握するために、獲得したリードへ架電するケースもあります。すぐに商談へ繋げられそうなユーザーであれば、商談日時を提案することで商談の機会が生まれるでしょう。

まだ見込が薄そうなユーザーは、引き続き関係構築をしていく必要があります。他に必要な情報がないかをヒアリングし、別の資料や記事の紹介、開催セミナーの案内をするとよいでしょう。「必要な情報を提供してくれる会社だな」と信頼感や安心感が生まれ、ナーチャリングの効果に期待できます。

3、顧客満足度の向上

リード獲得や育成だけでなく、顧客に対しても新たなホワイトペーパーの発信を行うことで、顧客満足度向上につながります。

ノウハウがなく困っている担当者の場合には、それを補完できる情報を提供できると喜ばれるでしょう。また、最新の動向や調査レポートなどホワイトペーパーは大いに役立ちます。

顧客満足度を高めることで自社への信頼が生まれ、長い目線での良い関係構築が可能となるでしょう。

▼ホワイトペーパーの効果の上げ方の詳細は、下記記事を参考にしてください。

ホワイトペーパーの効果とは?今スグ試せる3つの改善施策と効果測定方法

ホワイトペーパーの種類

ホワイトペーパーはターゲットユーザーによってそれぞれに適したホワイトペーパーがあります。ターゲットとするユーザーの属性によって相性の良いものは変わってくるため、まずは自社がどの層を狙っていきたいのか、社内で方向性をすりあわせることが大切です。

ここでは、代表的な6種のホワイトペーパーの種類を見ていきましょう。

入門ガイド/用語集

まず1つ目は、入門ガイド/用語集です。こちらは主に初心者の方に向けて、業界の理解を深めるための基礎知識をまとめたものになります。

初心者向けへフォーカスした資料を作成する際は、できるだけ業界用語や難しい言い回しを避けて作成するのがおすすめです。

また、業界的に難しい用語がたくさんある…といったような人には、用語集も効果を発揮します。1つの資料にまとまっているので、業界のことがわからない人はこれだけ見とけば大丈夫!という心理になりやすいでしょう。

>入門ガイド:「ホワイトペーパーマーケティングのはじめかた」

課題解決/ノウハウ提供

課題解決/ノウハウ提供は、ユーザーが抱えている課題をテーマに対して自社のノウハウを活かし、課題解決方法を訴求するホワイトペーパーです。

自社がそのサービスにおいて専門的だということがアピールでき、ブランディングにも繋げることができるでしょう。作成難易度は少々高いですが、ユーザー満足度が高くなりやすい特徴があります。

>課題解決/ノウハウ提供:「商談を創出するホワイトペーパー施策の進め方」

導入事例集

導入事例集は、自社のサービスや製品を導入している企業の導入に至った経緯~活用後の効果紹介するホワイトペーパーです。

ユーザーが導入後の効果をイメージしやすく、こちらをダウンロードするユーザーは見込み度合いが高いとも言えるでしょう。

>導入事例集:「【成功事例集付】コンテンツSEO上位化のカギは検索意図にあり!」

調査レポート

調査レポートは、自社サービス/製品の業界・市場を調査し、考察とともにまとめたホワイトペーパーです。

調査する工数が別途発生しますが、第三者のアンケート調査を活用するケースが多いため、数字データを基に根拠のある情報を伝えられるでしょう。

セミナー(ウェビナー)/イベントレポート

5つ目のセミナー(ウェビナー)/イベントレポートは、自社で過去に開催したセミナー・イベントの様子を資料にまとめたものです。近年だと自社主催のセミナーをホワイトペーパーにする企業が増えています。

セミナーやイベントとの相乗効果が望めるため、積極的に広報活動を行っている場合は、施策の一環として検討してみるのが良いでしょう。

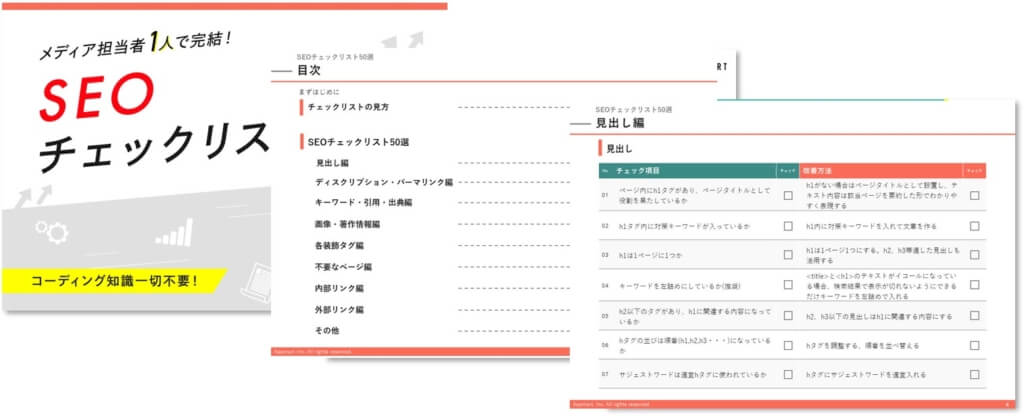

チェックリスト/ワークシート/テンプレート

チェックリスト/ワークシート/テンプレートは、ターゲットユーザーの抱えてる課題に対して、行動を促せる形でフレームワーク化したホワイトペーパーです。改善に直結する場合もあるためダウンロード数が多くなりやすい傾向にあります。サービス導入に対する必要性を認識してもらうことを目的としたホワイトペーパーです。

また、テンプレートは直接的なサービスには繋がりにくいものの、ユーザーの欲しい情報を提供してることでナーチャリングの効果も期待できます。

>チェックリスト:「メディア担当者1人で完結!SEOチェックリスト50選」

>テンプレート:「【自社サービス】導入事例集」

▼【ホワイトペーパーの種類】もっと詳細を知りたい方はコチラ▼

【目標|ターゲット別】ホワイトペーパーの種類と選び方を紹介!

ホワイトペーパー活用事例

ここでは、弊社がホワイトペーパーを活用した事例をご紹介いたします。

Appmartの活用事例

- SNS広告

- 資料化したホワイトペーパーの深掘りウェビナー開催

- メルマガ配布

- 外部サイトへ掲載

- ブログ記事ごとにCTA・各種バナー・フォーム設置

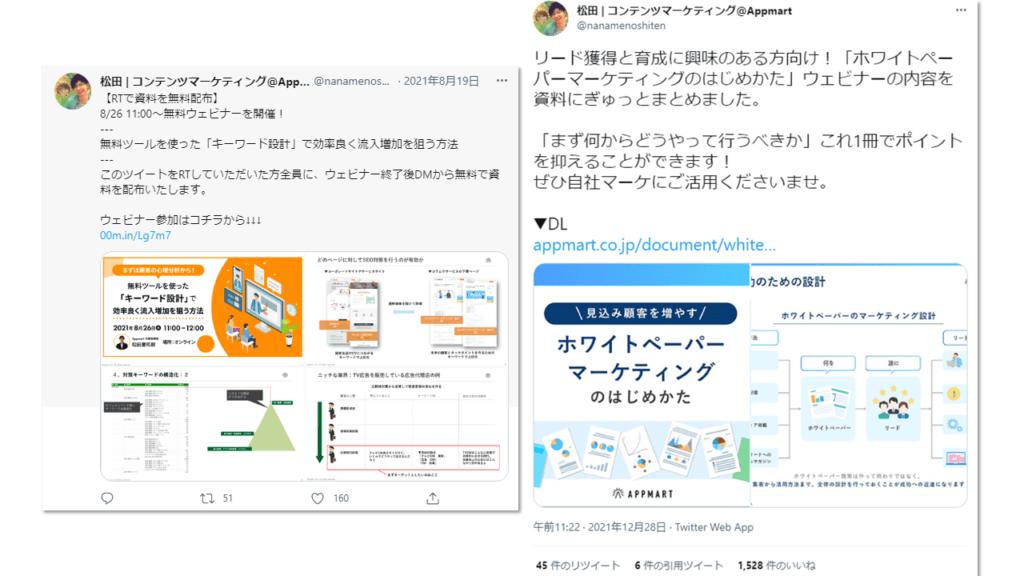

SNS広告

まずはSNSでホワイトペーパーを拡散して活用した事例です。弊社はTwitterを活用いたしました。こちらはユーザーに刺さるコンテンツが作成できると、効率よくリード獲得に繋がる印象です。今回は、通常の広告配布とリツイートキャンペーンの2パターンで行ってみました。

リツイートキャンペーンはリツイートしてくれたら資料をプレゼント、という形でお渡しする形式です。多くのリツイートが生まれると、その分拡散されますが、そこにはお金がかかりません。費用対効果的には有効な活用方法だと感じたため、AppmartはここからSNSとホワイトペーパーを絡めた施策を本格的に開始しました。

資料化したホワイトペーパーの深掘りウェビナー開催

ホワイトペーパーにした資料を、資料だけでは理解しにくい・・・という方に向けたウェビナーを開催いたしました。こちらのホワイトペーパー/ウェビナーはかなり好評で、定期的にウェビナーを行うコンテンツへと成長しました。

人気のホワイトペーパーはこちら>【ホワイトペーパーマーケティングのはじめかた】

メルマガ配布

既存リードに対しての活用アプローチです。資料に興味を持っていただいた方にはダウンロードいただけ、その後のナーチャリングにも有効でした。

外部サイトへ掲載

こちらは1件いくら、という形で外部サイトへ掲載したケースです。競合も多いため契約に繋がるケースは稀ですが、認知拡大も狙った活用事例です。

ブログ記事下に資料ダウンロードフォーム設置

こちらは現在検証中になりますが、適した記事の最下部に資料ダウンロードのフォームを設置しました。数値がどう変化したかは追って追記いたします。

ホワイトペーパーの相場感はどのくらい?

ホワイトペーパーの相場を調査したところ、おおよそ1冊(5P~10P)で20~30万円程度の企業が多いようです。しかし、イラストの活用やページ数、インタビューの有無で金額感は前後いたします。

また、調査データを基にホワイトペーパーを作成したい場合は、その調査費用も掛かってきます。外注時の費用相場の詳細を知りたい方は下記記事を参考にしてみてください。

ホワイトペーパー外注時の費用相場は?事前準備のポイントや依頼時の注意点も

ホワイトペーパーは作りたいけど予算に限りがある・・・という方は、社内で作るというのも一つの手です。次の項目ではホワイトペーパー作成時に意識すべきポイントをお伝えいたします。

ホワイトペーパーの作り方

どのような相手に向けてどのようなアプローチをすればいいか分かったところで、最後にホワイトペーパーを制作する際のコツや注意点6つをお伝えします。

自社が抱えている課題を抽出

自社がどのような課題を持ち、そのためにどのような対策をとりたいのか。施策の目的を明確にし、担当者内で共有します。

課題の例は以下の通りです。

- リード(営業アプローチ先)を増やしたい

- 既存リードの質を高めたい

- ブランディングをしたい

- インバウンドを強化したい

課題を抽出できたら、「果たして今、ホワイトペーパー作成が適切なのか?」「自社の課題解決に対し必要な施策なのか?」という問いかけをしてみることもポイントです。

この施策は企画~デザインまでコストがかかります。漠然とした理由で進めてしまい結果が出なかった場合、制作にかけた時間や費用、人員リソースのロスが惜しいです。

自社の課題、欲しい結果に対してホワイトペーパーが効果的であるイメージがわいてから施策をスタートさせましょう。

定量的な目標を設定する

冒頭で少し触れましたが、そのホワイトペーパーの目標と着地はどこにあるのか考えておきます。

リード獲得が目的の場合には、ダウンロード数や問い合わせ数など、数値的な目標設定が望ましいでしょう。数値的なKPI設定は共通認識を持ちやすく、施策後に数値での成果分析が可能です。

初めての施策で読めない……といったような場合には、読後ユーザーにどのような状態になっていて欲しい、という定性的な観点でも問題ないですが、社内で共通認識が持てて成果が追える方法が望ましいのでしょう。

制作チームを決める

目標が決まったら、誰がそのホワイトペーパーを制作するか決めます。

社内に人員が確保できる場合には内製してもいいですし、人手が足りない、クリエイターがいない場合には外注するのも良いでしょう。

内製の場合には、リーダーとなり全体を見る人を一人立てておくことで、方針のブレや制作期間がずるずる伸びてしまうことを避けられます。

ターゲットを明確に

そのホワイトペーパーは誰に向けて制作したいのか、どういった層に向けて伝えたいのかを考えてみましょう。できるだけ明確にすると、ターゲットの好みや得たい情報が見えてきます。

ターゲットの見定め方についてはこちらの記事で紹介していますので、参考にしてみてください。

コンテンツマーケティングにはターゲット設定が必須|自社に合うペルソナの見定め方

全体構成を考える

ホワイトペーパーでよくある構成は、以下の通りです。

- 表紙

- 目次

- 本題

- 会社概要・問い合わせ先(オファーページ)

3つ目の本題がそのホワイトペーパーのページのほとんどを占めますが、具体的にはどのような内容を記載するかはテーマにより異なります。

例えば、啓蒙系の場合は、そのテーマの課題背景やボトルネック部分、そしてそれをどのように解決できるのかなどを記載し、自社のリード獲得がしたい場合には事例紹介やオファーページに繋げます。

そのホワイトペーパーで与えられる価値、伝えたいことは何かをピックアップした上で検討してみましょう。

外部制作者に依頼する際には、上記の情報を早い段階で伝えるようにします。

ただし、会社概要と問い合わせ先については独立していないパターンが多く、オファーページに記載されていることや、表紙の前後に記載されていることもあります。

デザイン案を決めておく

ホワイトペーパーはクリエイティブな制作物ですので、情報や文字だけでなく、デザインの観点からも方針を練る必要があります。

他社のホワイトペーパーを見てみたり、雑誌を参考にしたり、画像素材サイトを検索するなどして、自社の目指すデザインはどのような物であるか想定しておきましょう。

もし無い場合には、「色味はこのイラストのこの部分、構図はこの資料のこのページ、フォントはこの記事のこの部分のようにしたい」など、部分的にでもイメージを具体化させます。

そうすることで、誰かに依頼する際にもスムーズに方針に沿った制作進行が可能です。

「百聞は一見に如かず」とはよく言ったもので、言葉で100回やり取りするよりも図や資料で一度見せる方が早かったりもします。

それでもどうしてもイメージがわかない場合には、そのホワイトペーパーの目的や伝えたいこと、設置場所やターゲットの人物像、自社のブランディング方針についてなど、できる限り情報を詳細にまとめデザイン担当者に渡します。

この場合はデザイナー任せになってしまうので、担当者の実績・ポートフォリオを確認しておくと安心でしょう。

ホワイトペーパーのデザインについては下記の記事も参考にしてみてください。

参考記事:興味を惹くホワイトペーパーのデザインとは

まとめ

リード獲得はもちろん内容によっては商談時にも役立つホワイトペーパー。

どのような目的のもと、誰に宛てて作り、そしてどう届けるのか、全てが大切です。

解説した内容を参考に、自社が提供できる中で読者にとってプラスになる情報とは何か検討してみてください。

また、どのような企画をしようか検討中の方は、弊社のホワイトペーパー一覧も参考にしてみてくださいね。

この記事の中で理解しにくい点があったり、どのように進めていけば良いか困ったりした際には、お気軽に弊社までご相談下さい。

▼弊社ホワイトペーパー制作サービスについてはコチラ▼

ホワイトペーパー制作の無料相談