<この記事でわかること>

- 中小企業がオウンドメディアに取り組むべき5つの明確な理由

- オウンドメディア運用における中小企業特有の課題とその解決策

- 低予算でも外注を活用して成果を出すための工夫

「中小企業にオウンドメディアは必要なのか?」と疑問を抱く方も多いでしょう。予算や人材に限りがある中、自社サイトや企業ブログを立ち上げて本当に成果が出せるのか、不安を感じるのはよくあることです。

しかし今、検索エンジンを活用した情報発信や、継続的な問い合わせ獲得において、オウンドメディアは中小企業にとって資産型施策となり得ます。なぜなら、専門性の高いコンテンツは検索エンジンに評価されやすく、関連キーワードで上位表示を狙えるためです。結果として広告に頼らず自然検索から潜在顧客を獲得できます。さらに、自社の製品やサービスに興味を持つ潜在顧客との接点を増やすことが可能です。

例えば、「地域名+サービス名」など顕在ニーズを狙った記事を継続発信すれば、広告費ゼロでもターゲット層の流入と問い合わせ増加が期待できるでしょう。

では、どのような理由で、オウンドメディアが中小企業に向いているのでしょうか。中小企業のオウンドメディア成功事例や制作会社を活用するポイントもまじえて、オウンドメディア運用支援を数多く手がけるAppmartがわかりやすく解説します。

もくじ

中小企業にとってのオウンドメディアとは?広告やSNSとの違いを解説

中小企業にとって、オウンドメディアは見込み顧客や既存顧客・求職者との信頼を構築することで、継続的に見込み顧客を集客できる資産型の情報発信手段です。

自社で保有・運用するWebメディアであるオウンドメディアには、企業ブログやコラム、導入事例のまとめページ、ホワイトペーパーなどが含まれます。これらはすべて、自社が主体となって情報を発信し、顧客との接点や信頼関係を築くためのコンテンツです。広告(ペイドメディア)やSNS(アーンドメディア)のように一時的ではなく、長期的な資産として活用できるのが大きな特長です。

以下に、オウンドメディア・ペイドメディア・アーンドメディア(=トリプルメディア)の違いを表形式でわかりやすく整理しました。

| メディア種別 | 説明 | 主な例 | メリット | デメリット |

|---|---|---|---|---|

| オウンドメディア | 企業が自ら保有・運営するメディア | 企業ブログ、自社Webサイト、ホワイトペーパーなど | ・長期的な資産になる ・情報を自由にコントロールできる ・信頼構築に有効 |

・初期構築に工数がかかる ・成果が出るまで時間がかかる |

| ペイドメディア | お金を払って露出を得るメディア | リスティング広告、ディスプレイ広告、SNS広告など | ・即効性がある ・短期的に多くのユーザーにリーチできる |

・継続的に費用がかかる ・広告感が強く信頼を得にくい場合もある |

| アーンドメディア | 第三者が自発的に発信するメディア | SNSでのシェア、レビュー、口コミ、ニュース記事など | ・高い信頼性と拡散力 ・ブランディング効果がある |

・コントロールが難しい ・悪評も拡散されやすい |

広告は即効性がある一方でコストがかかり続け、配信を止めると効果も止まります。また、SNSは拡散性に優れるものの、情報が流れてしまい資産にはなりにくい点があります。

それに対して、オウンドメディアは自社が保有・管理するWebサイトやブログを活用することで「長期的に検索エンジン経由で顧客を呼び込める仕組みを築ける」点が、中小企業にとって大きな強みです。

上記のトリプルメディアの特徴を理解し、それぞれの役割を活かした戦略設計を行うことで、オウンドメディアの効果をさらに高められます。中小企業にとっては、低コストで運用可能なオウンドメディアを軸に、ペイドメディアやアーンドメディアを組み合わせることが成果への近道です。

オウンドメディアとホームページ(コーポレートサイト)の違いについては、以下の記事で詳しく解説しています。

【関連記事】オウンドメディアとホームページの違いとは?目的・効果・成功事例まで解説

中小企業がオウンドメディア制作を始めるべき5つの理由

中小企業がオウンドメディア制作を始めるべき理由は、以下の5つが挙げられます。

それぞれの理由について詳しく解説します。

低予算でも自社の強みを発信できる

中小企業でも、オウンドメディアなら低予算で自社の強みを効果的に発信できます。

広告に比べて費用を抑えながら、長期的に検索流入を蓄積できる点がオウンドメディアの強みです。特に自社ならではの専門性を活かしたSEO記事を蓄積することで、資産型の集客チャネルが形成されます。

SEO記事の外注費用は、制作会社や内容により異なりますが、1本あたり1〜10万円が相場です。そのため、検索広告やSNS広告のように継続的な広告費を支払う必要がありません。

また、初期コストをかけずとも、初期設計だけを外注し運用は内製化する、記事制作をテンプレート化して外注コストを抑えるなどの工夫をすれば、継続的な運用も可能です。

そのため、費用を抑えながら自社の価値を届けたい中小企業にとって、オウンドメディアは特に実践的なマーケティング施策といえるでしょう。

費用を抑えたオウンドメディア運用については、記事後半「外注で成果を出す!中小企業のオウンドメディア外注成功法【低予算でもOK】」項目で詳しく解説していますので、ぜひ参考にしてみてください。

SEO効果による安定的な集客が可能

中小企業でもオウンドメディアを活用すれば、SEO対策を通じて、広告に依存しない安定的な集客が可能です。

SEOによって検索エンジンでの検索順位を上げれば、コンテンツへの自然流入を獲得できます。広告と異なり、SEOでは上位表示を継続することで中長期的な集客が期待できます。そのため、マーケティングコストを抑えつつ、見込み顧客との接点を安定して増やせるのが特徴です。また、自社の専門性を活かした記事を蓄積すれば、競合との差別化にもつながります。

BrightEdgeの調査によると、全Webトラフィックのうち約53%がオーガニック検索由来と報告されています。これは、SEOが集客の中心であり続けている証拠といえるでしょう。

オウンドメディアの価値は「ストック型集客」にあります。つまり、1年前に書いた記事が、今も月間検索経由で成果を生むということです。この“時間が味方になる”仕組みが、広告やSNSとは異なるオウンドメディアの魅力です。

参照: Organic Search Improves Ability to Map to Consumer Intent

顧客との信頼構築につながる

オウンドメディアは、顧客との信頼関係を築く強力な手段です。

中小企業が自社で運用するオウンドメディアでは、企業の価値観や専門性、実績を継続的に発信できます。これは一方通行の広告と違い、読者が共感や納得を得るコンテンツを通じて、企業との距離を縮められるためです。

例えば、導入事例のインタビュー記事コンテンツが挙げられます。これは、実際の顧客が自社サービスを利用して課題を解決した過程を紹介する記事です。第三者の声を通じて実績を示せるため、広告よりも信頼性が高まりやすいでしょう。結果として、商品やサービスへの信頼だけでなく、企業そのものへの信頼形成が進みます。

信頼は“見えない資産”です。中小企業だからこそ、顔が見える情報発信で信頼を獲得できる余地が多く残されています。オウンドメディアは、その信頼を積み重ねる最適な土壌と言えるでしょう。

専門性の発信がブランディングに役立つ

中小企業が自社の専門性をオウンドメディアで発信することは、独自のブランド価値を築く上で非常に効果的です。なぜなら、専門知識を継続的に発信すれば、業界内での信頼を獲得できるためです。その結果、競合との差別化も図れます。

特に、中小企業は大手と比べて広告予算に限りがあるため、コンテンツマーケティングによるブランディングは“知識資産を活用した広報戦略”として機能します。

自社の「現場のリアルな声」や「プロフェッショナルな姿勢」を見せれば、共感と信頼を獲得しやすいでしょう。中小企業だからこそ、等身大の専門性が光る場をオウンドメディアで築けます。

中小企業のオウンドメディアによる具体的なブランディングの成功事例は、記事後半「中小企業オウンドメディアの成功事例3選」項目で詳しく紹介します。

見込み顧客の育成・問い合わせの増加が期待できる

オウンドメディアは、中小企業が見込み顧客との信頼関係を育て、最終的に問い合わせや成約につなげる仕組みです。

その理由は、オウンドメディアが提供する価値ある情報によってユーザーの課題を解決しながら、「この会社なら信頼できそう」という心理的な距離を縮める役割を果たせるためです。

製品/サービスへの送客を目的としたブログ・記事メディアを運用しているor過去に運用していた41社への調査では、「直近1年の新規売上のうち、約何割がブログ・記事メディア経由で生まれていますか?」という質問に対し、約45%の企業が「売上につながった」と回答しています。

1年以内ではまだ売上につながっていないと回答した企業も、成果が出るまでに時間がかかるオウンドメディアでは、その後成果につながっている可能性も高いと言えるでしょう。

中小企業の情報発信力が成果に直結する時代で、オウンドメディアは営業の代わりに24時間働く“育成型資産”であり、長期的な集客において欠かせない施策です。

参照:ブログ・記事メディアの運営体制に関するアンケート調査結果│株式会社WACUL

オウンドメディアの始め方|中小企業向け立ち上げ〜運用ステップ

明確な目的とKPIを定め、以下の7つのステップを順番に進めれば、中小企業でも成果につながりやすいオウンドメディア運用が可能です。

1. 目的とKPIの設定

例:「月間問い合わせ10件」「検索順位10位以内」など目標を設定し、目安を明確にします。

2. ペルソナ・キーワード設計

想定顧客(例:20〜40代の製造業担当者)の検索意図に沿ったキーワードを洗い出します。

3. コンテンツ戦略と記事企画

PREP法で構成した記事で、自社の専門性や信頼性を訴求します。

PREP法とは「結論(Point)→理由(Reason)→具体例(Example)→もう一度結論(Point)」の順で伝える、説得力のある文章構成のことです。

4. 記事制作・公開

外注or内製で役割分担を設定し、品質担保と工数管理を行います。

5. 効果測定と改善施策

GA4・GoogleサーチコンソールでPVや問い合わせ数をモニタリングし、改善サイクルを回します。

6. 運用体制の構築

社内担当者×ライター×外注のハイブリッド体制なら、少しずつ始めていけます。

7. 継続的改善と体制強化

成果が出た記事を元に追加コンテンツを展開していき、運用体制も段階的に内製化を進めます。

上記のプロセスを通じて、中小企業は「目的・ターゲット・体制・測定」を一貫させた運用基盤を築けます。さらに、成果が見える体験を通じて社内の理解と支援も得やすくなり、長期的に価値ある資産であるオウンドメディアへと成長させられるでしょう。

オウンドメディアの運用手順について、詳しくは以下記事で解説しています。

【関連記事】オウンドメディア立ち上げに必要なこととはなにか?|企画から運用までの手順を解説

中小企業のオウンドメディア運用で直面しやすい課題と解決策

中小企業によるオウンドメディア運用では、以下のような直面しやすい課題が存在します。

- リソース不足と運用体制の整備方法

- 継続運用のための社内巻き込み・外注の活用

- 成果が見えにくい問題と効果測定ツールの活用

上記3つの課題について、解決策とともに解説します。

リソース不足と運用体制の整備方法

限られた人員でも、社内×外注のスモールスタート体制により、成果に直結する運用体制を整えられます。マーケティング担当が記事企画と進行管理、技術者が必要時に監修、ライターは外注で担う構成を採用すると、工数を最小限に抑えながら質を担保することが可能です。

例えば、マーケティング担当が週7~9時間コンテンツ企画や外注管理を行い、技術者が専門内容の監修を月2~3時間実施して記事を毎月4本作成すると、安定した運用を実現しやすいでしょう。

このように、体制と分業を工夫する戦略なら、少ないリソースを最大限に活用しながら、継続的なオウンドメディア運用ができます。

継続運用のための社内巻き込み・外注の活用

中小企業がオウンドメディアの運用を続けるには、社内外の協力体制を固定化し、外注と内製のバランス型体制にするのがポイントです。

オウンドメディア運用のすべてを社内だけで担うと、負担が集中してしまい継続が困難になる可能性があります。一方、オウンドメディア運用を外注のみで行うと、社内にノウハウが残らず、いつまでも費用がかかりかねません。

外注と内製のバランスを整える例として、記事の方向性は社内で設計し、執筆のみ外部の記事制作を利用しながら、徐々に社内チームへ運用スキルを移行する方法があります。

このように、社内での段階的なノウハウの積み上げを前提とした外注連携によって、オウンドメディア運用体制の継続とノウハウ蓄積を両立可能です。

成果が見えにくい問題と効果測定ツールの活用

効果測定を仕組み化し、KPIに基づく改善を継続すれば、成果が見えやすくなり運用モチベーションも維持できます。

PV数・直帰率・問い合わせ数などをGoogleアナリティクスやGoogleサーチコンソールでチェックすれば、どの記事が顧客ニーズに刺さっているか可視化することが可能です。

データに基づく効果測定を行わないと、せっかくのコンテンツも埋もれたままになりかねません。定期的な改善サイクルがオウンドメディア運用のポイントです。

オウンドメディアのPV数やKPI設定については、以下の記事で詳しく解説しています。

【関連記事】オウンドメディアの平均PV数は?PV数の目安・改善策・KPI設定まで解説(下書き投稿後にリンクする)

中小企業オウンドメディアの成功事例3選

中小企業のオウンドメディア成功事例を3つ紹介します。

- みんチャレブログ

- 株式会社キャップドゥー・ジャパン

- ふぁみまる(弊社事例)

中小企業がオウンドメディアで実際にどのようなコンテンツを運用しているのか、参考にしてみてください。

みんチャレブログ

参照:みんチャレブログ

エーテンラボ株式会社が運用する「みんチャレブログ」は、「みんチャレ」アプリの利用者や、習慣化や自己改善に関心のある人々を対象としたコンテンツを提供しています。

- 幅広いキーワードに対応した記事で、潜在層にアピール

- 専門家監修の信頼性の高い情報を掲載

- アプリのユーザー数120万人、受験漫画「ドラゴン桜2」に掲載

「ダイエット」「習慣化」「勉強」など、ユーザーが検索しそうな幅広いキーワードに対応した記事を多数掲載しており、検索エンジンからの流入を効果的に増やし、潜在的なユーザー層にアプローチしています。

医師などの専門家監修記事を提供することで、特に健康や習慣化といった重要なテーマにおいて、情報の信頼性を確保しながらユーザーが安心して情報を得られる場を構築している点も特徴です。

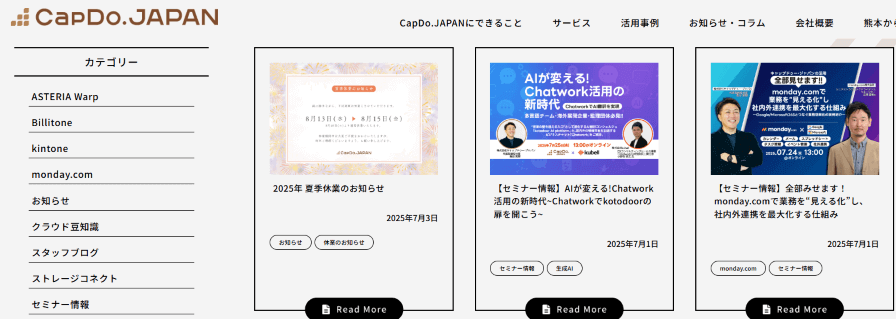

株式会社キャップドゥー・ジャパン

参照:株式会社キャップドゥー・ジャパン

株式会社キャップドゥー・ジャパンは、サイボウズ社の「kintone」をはじめとするクラウドツールを用いた業務改善コンサルティングを展開する企業です。Webサイトのリニューアルを機に本格的に集客に力を入れたいと考え、ブログコンテンツを充実させました。

- サービス開始以前と比較して、Webサイトへのアクセス数が平均10倍アップ

- 創業者の熱い想いを形にした記事作成

- 広報活動を外部に委託することで、人件費の削減にもつながった

上記の要素が複合的に作用し、株式会社キャップドゥー・ジャパンのオウンドメディアは単なる情報発信の場を超え、ビジネス成果に直結するマーケティングチャネルの成功例となっています。

ふぁみまる(弊社事例)

参照:導入事例│株式会社カーベル

ペットの「気になる」を解決する情報メディア「ふぁみまる」(株式会社カーベル運用)は、弊社Appmartのオウンドメディア制作事例になります。ふぁみまるは、サイトの立ち上げ時にドメイン力を強化し、SEO対策を施した記事を定期配信することで流入数を増やすという、明確な狙いを持って開始したオウンドメディアです。

弊社のオウンドメディア制作の利用前は、社内のWebサイトでペットの火葬に関する直接的なサービス連想を避ける傾向がありました。その後、流入数の増加にともない、今後は「ペット関連で困ったとき」や「ペットロスの時」に、オウンドメディアを通じて自社サービスを連想させるようにしていく方針に転換しています。

これは、オウンドメディアが集客チャネルとして機能している証拠であり、「ふぁみまる」が企業のブランド力向上とリード獲得に貢献していることを示しています。

中小企業ならではの強みを活かすオウンドメディア戦略のコツ

中小企業のオウンドメディアは「独自性」と「信頼性」を軸とした戦略設計と、顧客との双方向コミュニケーションによる実体験型コンテンツで、大手に負けない強みを築けます。

自社保有のオウンドメディアでは、ブランドメッセージや企業価値を自由に発信でき、他にはない「独自性」を展開できます。

コンテンツには顧客との対話や利用者の声を反映すれば、信頼性や愛着を醸成しやすいでしょう。

さらに、双方向コミュニケーション(コメント・レビュー・SNS連携)を通じて、ユーザー参加型のコンテンツが生まれれば、SEO対策やリンク獲得にもつながります。

例えば、以下のようなコンテンツが挙げられます。

つまり、中小企業は「自社の顔が見えるストーリー」と「顧客参加型の体験」によって、大手との差をつくり、ブランドとファンを育てることが可能です。この手法は資産型メディアの真髄であり、広告では到達できない顧客との深い関係を築くポイントでもあります。

外注で成果を出す!中小企業のオウンドメディア外注成功法【低予算でもOK】

中小企業が限られた予算内でオウンドメディアを外注し成果を出すには、主に以下4つの方法があります。

- ニッチな顕在キーワードに特化したSEO記事を作成する

- 記事テーマや構成テンプレートを外注先に細かく伝え、狙い通りのコンテンツ制作を行う

- 社内にノウハウを蓄積する

- 中小規模の制作会社に外注する

特に「部分的な外注」と「社内主導の体制構築」を組み合わせる点がポイントです。

無計画な外注では成果が出づらく、コストも無駄になりがちです。中小企業が限られた予算でオウンドメディア施策を成功させるためには、狙いを定めたSEO施策と社内での意思統一、そして無駄のない外注体制が欠かせません。

例えば、「◯◯ 地域名 専門サービス」というニッチなキーワードに絞ってSEO記事を作成すると、競合が少ない分、検索上位を狙いやすく、短期間でリード獲得につながる可能性があります。

記事構成や見出しテンプレートを自社で準備しておき外注先に詳細を伝えれば、意図に沿ったコンテンツを効率的に制作可能です。

また、フィードバックを通じて社内にノウハウを蓄積すれば、内製化やベンダー変更時の柔軟性も高まるでしょう。

外注先は大手よりも中小規模の制作会社を選ぶことで、コストを抑えつつ密なコミュニケーションが可能となり、実行力のあるパートナーシップが築けます。

つまり、中小企業がオウンドメディア運用で成果を上げるには、明確な指示と内外の連携が重要です。戦略と実行を分け、効率よく攻める外注で着実に結果を積み上げましょう。

中小企業のオウンドメディア施策は“狙いを定めた戦略”で成果が出る

中小企業がオウンドメディアに取り組む意義は、単なる記事制作ではありません。自社の専門性や独自の強みを可視化し、顧客との信頼関係を築く「長期資産」の育成です。

初めは小さな一歩でも、継続的な記事作成とSEO効果によって、検索順位の上昇や問い合わせ数の増加という確かな成果につながります。

外注の活用や運用体制の工夫により、低予算でも十分勝負することが可能です。

変化の激しいWebマーケティングの中で中小企業が生き残る術は、情報を自ら発信する姿勢にあります。今こそ、自社らしいオウンドメディアを築く最初の一歩を踏み出してはいかがでしょうか。

「社内にオウンドメディア制作のリソースがない」

「オウンドメディア制作会社にまかせて成果を出したい」

といった場合は、Webマーケティングのひとり担当・兼任担当者におすすめの【オウンドメディア運用まるごと代行サービス】を以下よりチェックしてみてください。