ホワイトペーパーの作り方は「事前準備」「構成作成」「レイアウト作成」「デザイン作成」この4つの工程が非常に重要です。中でも「事前準備」は最も時間をかけたいフェーズであり、正しい事前準備さえできれば、自ずとリード獲得に繋がりやすいホワイトペーパーが完成します。

この記事では、数多くのホワイトペーパー制作を代行してきた弊社Appmartが実際にクライアントワークで実践しているホワイトペーパーの作り方を完全公開します。

この記事でわかること

• リード獲得につながるホワイトペーパーの作成手順が分かる

• 作成時に意識した方がいいコツ

• やってはいけない3つの注意点

▼1冊にセミナー内容をぎゅっと凝縮!今すぐ資料ダウンロード▼

もくじ

ホワイトペーパーの作成手順を紹介

ホワイトペーパーの作成手順は大きく分けて

・事前準備

・構成作成

・レイアウト作成

・デザイン作成

の4つの工程に分類できます。

それぞれ詳しく見ていきましょう。

ホワイトペーパー作成ステップ1. 事前準備

冒頭で紹介した通り、ホワイトペーパー制作で最も重要なフェーズが「事前準備」です。ホワイトペーパーはダウンロードされてはじめて閲覧されるコンテンツであり、いかにターゲットにとって「今まさに必要である」とおもわせるかがポイントです。ターゲットがその場でダウンロードしたくなるホワイトペーパーを作るには以下の情報を事前に棚卸していく必要があります。

・そもそもホワイトペーパーを作成する目的は?

ホワイトペーパーはリードを獲得する、あるいはリードを育成するために活用されるのが一般的です。そのため、これから作成するホワイトペーパーはリード獲得のためなのか、リードナーチャリングのためなのかを事前にはっきり定義づけておきましょう。

・ホワイトペーパーのターゲットと、そのターゲットが抱えている問題とは?

これから作成するホワイトペーパーのターゲット像を明確にしておきましょう。ターゲットを定めるのはコンテンツマーケティングの基本です。ターゲットが定まることで、コンテンツに掲載すべき内容と掲載すべきでない内容は自ずと浮彫になります。よくダウンロードされるホワイトペーパーは往々にしてターゲットを絞り、メッセージをシンプル化しているものなので、ホワイトペーパー作成前にはかならずターゲット像を明確にしつつ、そのターゲットが抱えている問題を洗い出しておきましょう。

・自社サービス・製品が解決できる課題とは?

ターゲットとターゲットが抱える問題を明確にした後は、ターゲットが抱える課題の中で、自社サービス/製品が解決できるものは何なのかを棚卸しましょう。

・自社のサービス/製品がターゲットの課題をなぜ解決できるのか?

さらに、ターゲットが抱える課題を自社サービス/製品がなぜ解決できるのかまで深堀することができれば、中身の濃い、いわゆる「期待外れのホワイトペーパー」が生まれにくくなるはずです。

・ホワイトペーパーを読んだ後に読者はどのような状態になっているか?

事前準備の最後は、ホワイトペーパーを読んだ後に読者がどのような状態になっているかを想像しましょう。この後実施するホワイトペーパーの構成作りの際に非常に重要なパーツになります。

・ホワイトペーパーのテーマを決める

上記の情報をもとにホワイトペーパーのテーマを決めます。ホワイトペーパーには

・調査レポート系

・課題解決系

・サービス紹介系

・事例紹介系

と複数のテーマがあります。ターゲットに見合うテーマを選定することが重要です。

最低でも上記の5つはホワイトペーパー作成前に明確にしておきましょう。

【関連記事】ホワイトペーパーの種類を徹底解説!制作ポイントと型の選び方

ホワイトペーパー作成ステップ2. 構成作成

事前準備が完了した後は、構成を作成します。

ホワイトペーパーの構成作成において、重要となるのは「テーマの設定」と「情報収集」です。

まずテーマがなければ一貫性のある構成を作りこめないため、ホワイトペーパーを通じて「何を伝えたいのか」テーマを明確にしておく必要があります。また、テーマに沿って構成を作成するために、事前に十分な情報収集を行っておくことも重要です。

たとえば、「自社のSEOを改善する方法」というテーマでホワイトペーパーを作成する場合、構成作成における事前準備段階で「SEOの改善が必要になる原因」や「具体的な改善方法」に関する情報収集をしなければならないでしょう。

また、ホワイトペーパーの構成においては最終ページに「オファーページ」を盛り込む必要があります。オファーページが最後に来ることを想定しつつ、そこに至るまでの繋がりが綺麗になるよう構成を作り込むよう注意してください。

なお、ホワイトペーパーの構成に関しては、以下の記事でテンプレートを含めさまざまな内容を解説していますので、併せてチェックしてみてください。

【関連記事】読まれるホワイトペーパーの構成を紹介!リード獲得・育成に繋がるテンプレートとは?

ホワイトペーパー作成ステップ3. レイアウト作成

続いては構成をレイアウトに落とし込みます。レイアウト作成時は、文字で起こした構成をいかに文字の説明なく、図解、あるいは情報を整理できるかがポイントです。

レイアウトの作成においては、「整列」「近接」をはじめとした「デザイン基本四原則」や「余白の活用」といった点が重要となります。レイアウト作成において重要とされるポイントに共通しているのは、「読者がどう読むのか」「どのようなレイアウトであれば読みやすいのか」といった「読者視点」の意識です。

たとえば「余白」についてですが、制作視点では「できるだけ伝えたい情報は全て詰め込みたい」と考えがちです。しかしながら、読者がホワイトペーパーを読んだときに一目で内容を理解できない場合はそもそも内容を把握しようと思えず、最後まで読んでもらうことができないでしょう。。だからこそ適度に余白を活用し、「重要な情報」だけを際立たせる努力が重要になります。

上記のように、ホワイトペーパーのレイアウト作成においては制作側の視点というより、読者視点に立った際の読みやすさを意識しながら作業を進めることが不可欠です。

ホワイトペーパー作成ステップ4. デザイン作成

ホワイトペーパーのデザイン作成は以下のステップに分かれます。

・表紙

・目次

・中面ページ

・オファーページ

表紙や目次では「どのような内容のホワイトペーパーなのか」が伝わるようテーマとの連動性が重要となります。また、中面ページのデザインでは、イラストや図解を用いて伝えたい内容を可視化し、読者の理解を手助けする意識が必要です。

最後にオファーページですが、オファーページのデザインでは「CTA(Call To Action)」を際立たせ、読者にしっかりと気づいてもらえるようデザインを設計するようにしましょう。

なお、ホワイトペーパーのデザインに関してはこちらの記事で詳しく解説していますので、ぜひチェックしてみてください。

【関連記事】読み手の興味を惹くホワイトペーパーのデザインとは?事例や成果を出すコツも紹介

より効果的なホワイトペーパーを作成するために意識すべき3つのコツ

情報提供9:サービス説明1を心掛ける

基本的にホワイトペーパー内の9割は、読者の課題解決に役立つ情報で構成することを心掛けましょう。

ホワイトペーパーはただダウンロードしてもらうことだけが目的ではなく、その後の問い合わせやサービスの契約が目的となることが殆どです。

この目的を果たすためには、ダウンロードした読者に何かしらのアクションをしてもらう必要があるのです。

ダウンロードした読者に課題解決の方法という十分なメリットを感じてもらい、その後にそれぞれの読者が抱えている課題に対して自分たちのサービスが有用であることを認識してもらう。という順番で伝えるのが理想的なホワイトペーパーの流れです。

1ページ1テーマで作成するのがベスト

ホワイトペーパーの構成では、1ページ内で伝えることを極力1つに絞ることが理想です。

ページごとの情報が整理されるため、読者にとって分かりやすく読みやすいホワイトペーパーに仕上がるといったメリットがあります。

もし、1ページに複数の内容が入る場合は、線や背景色を使ってページを分割するなど、読みやすくなるようデザインで工夫することをオススメします。

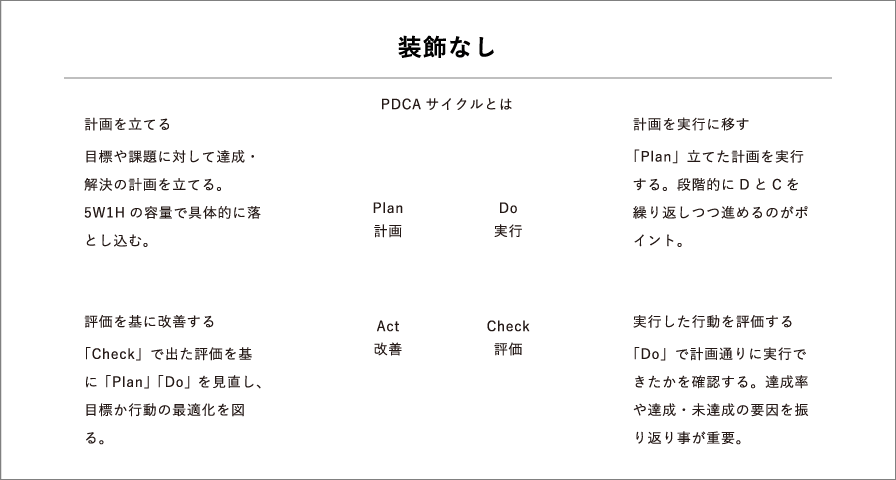

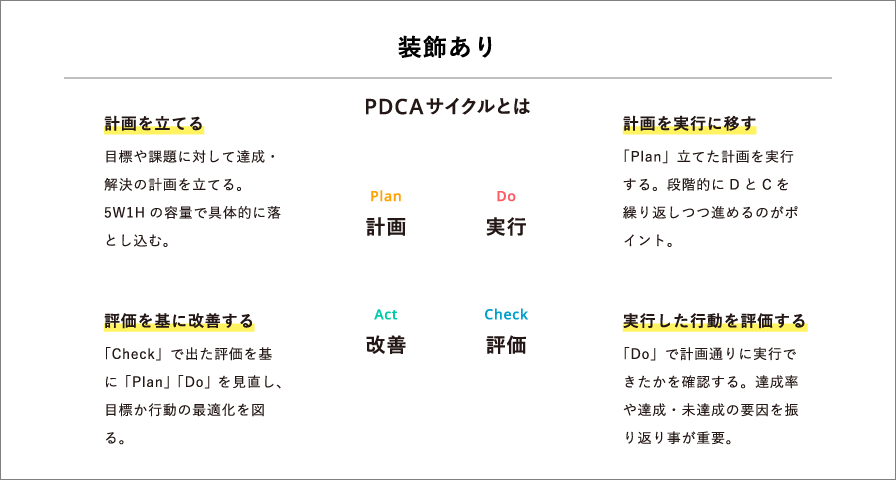

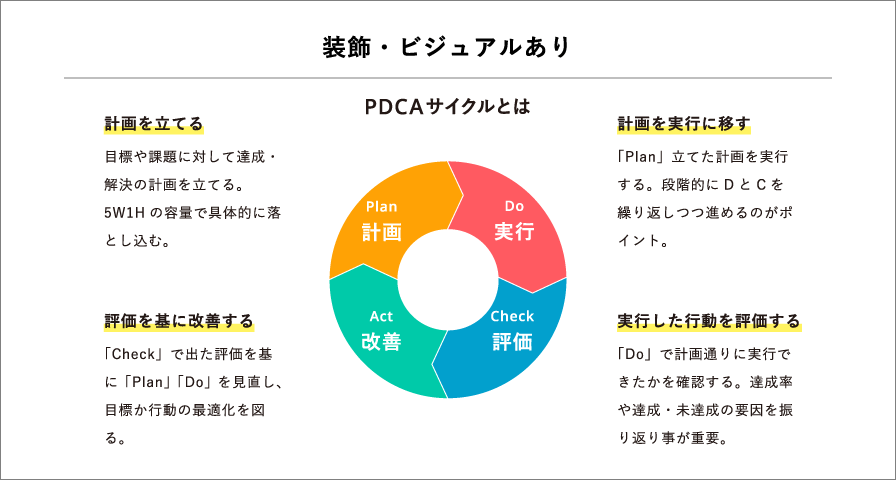

フォントサイズ・カラーでメリハリをつける

ホワイトペーパーのライティングやデザインを行う際は、フォントサイズやカラーをうまく使うとより読みやすくなります。

例えば、一番伝えたい・協調したい内容のフォントサイズを大きくしたり、見出しの色を変えて目立たせたりなど、ちょっとしたことのように思えますが、これを心掛けるだけでも段違いに読みやすいホワイトペーパーに仕上がります。

例として、フォントサイズ・カラーをいった文字装飾の有無でどこまで変わるのか、同じ内容のページを使って作成してみました。

以下3枚の画像を参考にしてもらえば、文字装飾によるメリハリの重要性が分かるはずです。

ホワイトペーパー制作でやってはいけないこと3選

図表・イラストを使わない

図表・イラストを使わないホワイトペーパーは文章が中心となり、読者にとって読みづらい・分かりづらい印象を与えてしまいます。また、そこまでモチベーションの高くない読者の場合は途中で読むのをやめてしまう可能性もあります。

ホワイトペーパーは、文章と図表やイラスト・グラフといったビジュアル要素のバランスが重要です。

文章で説明するのとビジュアル要素として組み替えて説明するのとではどちらが分かりやすいのか、内容ごとに構成の段階で定めておきましょう。

無理やり自社サービスに繋げた内容にしない

自社サービスへの問い合わせに繋げたい一心で、無理やり自社サービスに繋げた内容にしてしまうのは避けましょう。

読者が抱える課題とサービスの親和性が薄い場合は、例えダウンロードされたとしても、課題解決に対してサービスの有用性が伝わらず、その後の問い合わせに繋がる可能性が低くなります。

専門的な内容・表現はできるだけ避ける

ホワイトペーパーをダウンロードする読者は、その業界に明るい方ばかりではありません。そのため、いくら役立つ情報であっても、専門的な用語や内容で説明してしまうとその有用性が伝わらない可能性があります。

一般的な言葉で説明することが理想ではありますが、どうしても専門的になってしまう場合は、用語の説明から行ったり、例題を挙げて誰でも理解しやすい形にしたりと適宜調整を行いましょう。

成果を出すホワイトペーパーの導線設計

ホワイトペーパーで成果を出すには、成果に繋がる導線設計を行うことが重要です。導線設計において重要となるのが「ホワイトペーパーの配信方法」ですが、下記4つの方法で配信するのが一般的です。

・自社のWebサイトに設置

・オウンドメディア上に設置

・プレスリリースを通じて配信

・メルマガを通じて配信

なお、ホワイトペーパーで成果を出すには、上記の方法のいずれか一つだけを実施するのではなく、いくつかの方法を複合的に活用し、複数の導線を構築する必要があります。自社でホワイトペーパーを配信する際、どういった導線設計が実現できるのか、配信前に検討してみましょう。

ホワイトペーパーは作り方次第で成果が大きく分かれる

今回ご紹介したホワイトペーパーの作り方やコツ、注意点は参考になりましたでしょうか?本記事の内容が成果に繋がるホワイトペーパー作りのヒントになれば幸いです。

ホワイトペーパーは、課題解決に向けたストーリーや適切なページ構成、情報の網羅性と読みやすさを意識したライティングやデザインなど考慮しなければいけない要素が多く、制作に慣れていない方にとっては難易度が高いコンテンツかもしれません。

もし、「作りたいホワイトペーパーはあるがどう作ればいいのか分からない」や「ホワイトペーパー作成のノウハウがあるプロに任せたい」といったお困りごとがある際は、お気軽に弊社までご相談ください。