<この記事でわかること>

- オウンドメディアの記事タイトルを決める際は「5つのポイント」を意識すべき

- オウンドメディアの記事タイトルには、目的に応じた種類がある

- オウンドメディアの記事タイトルが決まらない場合、ユーザー目線に立った思考の転換が重要

オウンドメディアの記事制作をしているが、良い記事タイトルが思いつかない…。記事タイトルの作成で行き詰まった経験は、オウンドメディア運営に携わる多くの担当者が一度は抱える悩みではないでしょうか。たしかに、オウンドメディアにおける「記事タイトル」は、ただキャッチーであればよい、というものではありません。では、実際にユーザーが「読みたくなる」記事タイトルとはどのようなものなのでしょうか。本記事では、オウンドメディア運営を支援してきた弊社Appmartの知見をもとに、オウンドメディアの記事タイトルについて解説していきます。

もくじ

オウンドメディアの成功において記事タイトルはなぜ重要?

オウンドメディアにおいて記事タイトルが重要とされる背景には、以下の要因が挙げられます。

・ユーザーの興味・関心を惹き付けられる

・SEOに影響する

・SERPsにおけるクリック率にも関わる

ユーザーの興味・関心を惹き付けられる

記事タイトルは、ユーザーが記事を読むかどうかを判断する最初のポイントです。記事の内容を端的に表現しつつ、魅力的なタイトルをつけることで、潜在的な読者の興味を引き付けることが可能になります。

特にオウンドメディアは情報発信の場であり、競合する記事も多いため、瞬時に「自分に関係する内容だ」と理解してもらうことが大切です。たとえば、「タスク管理」に課題を抱えている読者を想定して、「タスク管理に失敗してしまう原因〇〇選」といった記事タイトルを作り込むことで、読者が「これを読めば自分の課題・疑問・悩みを解決できるかも」と興味を持ってくれる可能性があります。

具体性や、読むことで得られるメリットを含めたタイトルを設計すれば、読者の期待値を高めることができ、結果として記事の読了や再訪問につながるでしょう。

【関連記事】オウンドメディア立ち上げに必要なこととはなにか?|企画から運用までの手順を解説

SEOに影響する

記事タイトルは検索エンジンの評価に直接影響する重要な要素です。Googleはタイトルタグをコンテンツ理解の指標として活用しており、適切にキーワードを配置することで上位表示が狙えます。

オウンドメディアで成果を出すには、流入数の増加が必要となるため、SEOを意識したタイトル設計は必須といえるでしょう。特に重要なのが『キーワード選定』です。検索ボリュームの多いビッグキーワードだけでなく、検索意図が具体的な『ロングテールキーワード』も組み合わせることで、安定した流入が見込めます。

SERPsにおけるクリック率にも関わる

検索結果画面(SERPs)に表示される記事タイトルは、クリック率に直結する要素です。順位に差がない場合でも、より魅力的で具体性のあるタイトルが選ばれる傾向にあります。

たとえば「SEO対策の基本」というタイトルよりも、「初心者でもできるSEO対策の5つの手順」とした方が、得られる情報が明確で、ターゲット層の興味・関心を惹き付けやすくなります。結果として、クリック率も高まりやすくなるでしょう。オウンドメディアではクリック率が流入数に直結するため、SEOと同様に「ユーザーに選ばれるタイトル」を設計することが重要です。

【関連記事】メディアの成功は初期戦略で決まる?オウンドメディアの戦略で重要な5ステップとは

オウンドメディアで「読まれる記事」を作るタイトルのコツとは?

オウンドメディアで「読まれる」記事タイトルを作成するにあたって、意識すべきポイントは以下の通りです。

・キーワードはタイトルの前半に置く

・文字数は32文字前後に設定する

・内容を端的に表すタイトルを意識する

・読むことで得られる「メリット」を提示する

・ユーザーの興味・関心を惹くキャッチ―な文言を入れる

本項では、上記の各ポイントについて詳しく解説していきます。

キーワードはタイトルの前半に置く

検索エンジンはタイトルの前半部分をより重視して認識します。そのため主要キーワードを冒頭に配置することで、SEO効果が高まり、ユーザーの視線を早い段階で捉えることが可能です。たとえば、「自炊のコツ」というキーワードでタイトルを作成する場合を想定してみましょう。

上記の場合、「一人暮らしを始めたばかりでも取り組みやすい自炊のコツ」というタイトルより、「【自炊のコツ〇〇選】一人暮らしを始めたばかりでもできる自炊術」というタイトルの方が「この記事は自炊のコツを紹介してくれる内容なんだな」と一目で理解できます。

また、前半部にキーワードを配置することで、記事内容がより伝わりやすくなります。オウンドメディアでは検索流入が重要な成果指標となるため、タイトル冒頭でキーワードを提示することは効果的なアプローチといえるでしょう。

文字数は32文字前後に設定する

検索結果に表示されるタイトルはおおよそ30〜32文字前後とされています。これを超えると、検索結果画面上でタイトルが省略され、ユーザーに伝えたい情報が途切れてしまう可能性があります。

たとえば、「業務 非効率」というキーワードを想定した場合、「業務が非効率に陥ってしまう原因とは?効率化するポイントも解説(30文字)」といったタイトルが考えられます。意外と文字数に余裕がないな、と感じる方もいるのではないでしょうか。

たしかに、30~32文字では、多くの情報を詰め込むことは難しいでしょう。だからこそ、制限の中で記事の内容を端的に表現する技術が求められます。

適切な文字数で端的に表現することは、クリック率の維持にもつながります。特にスマートフォン利用者の割合が増えている現在、見やすさと簡潔さを意識した文字数設計が不可欠といえるでしょう。

内容を端的に表すタイトルを意識する

ユーザーはタイトルを見て「自分に必要な情報かどうか」を即座に判断します。そのため、記事の内容を正確かつ端的に表すタイトルをつけることが欠かせません。抽象的すぎるタイトルではクリックされにくく、逆に内容と乖離したタイトルは信頼性を損なう恐れがあります。

たとえば、「渋谷駅周辺でおすすめのカフェ」を知りたいユーザーに対して、「渋谷駅でカフェを選ぶ方法とは?」というタイトルの記事を作ったとしても、「自分は渋谷駅周辺で入れるカフェを知りたいだけだから、不要な情報だな」と判断されてしまうでしょう。

上記のような事態を避けるためにも、キーワードを検索するユーザーが「どのような情報を求めているか」判断したうえで、その情報を記事タイトルに盛り込むことが重要です。

オウンドメディアのタイトル作成には、記事本文との一貫性を意識しつつ、短い言葉で本質を伝えることが欠かせません。

読むことで得られる「メリット」を提示する

読者が記事をクリックする動機の一つは「この記事を読めば課題解決ができる」という期待感です。そのため、タイトルに読むことで得られる具体的なメリットを含めることが効果的です。たとえば「【アクセス数倍増】SEOのコツ〇〇選」といったように、成果や利益を明示すると、行動を促しやすくなります。

オウンドメディアのタイトル作成では「読者視点での価値」を提示することが、他の記事との差別化にもつながります。

ユーザーの興味・関心を惹くキャッチ―な文言を入れる

タイトルに数字や強調表現を取り入れることで、ユーザーの興味を引きやすくなります。具体的には、「3つの方法」「完全ガイド」「今すぐできる」といった言葉は、行動をイメージさせやすくクリック率の向上に寄与します。

ただし誇張しすぎると逆効果になるため、記事内容と整合性を持たせることが大切です。オウンドメディアの読者を引き込むには、インパクトと信頼性の両立が欠かせません。

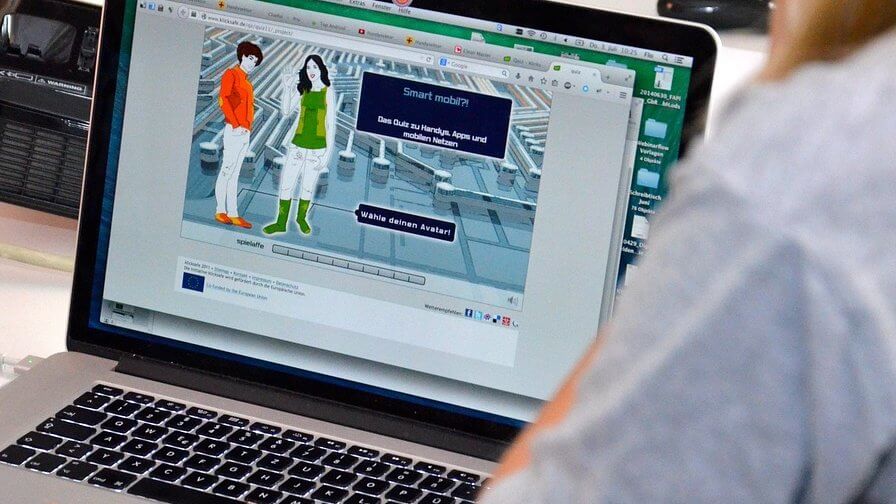

オウンドメディアの記事タイトルにはどのような種類がある?

オウンドメディアの記事タイトルには、記事の目的に応じて以下のような種類に分類可能です。

・SEO重視型

・ノウハウ訴求型

・クリック率重視型

自社で作成するコンテンツの目的を考えつつ、以下の項目を参考にしてみてください。

SEO重視型

SEO重視型のタイトルは、検索エンジンでの上位表示を狙うことを目的としています。主要キーワードを自然に含めることで、検索ユーザーに「求めている情報だ」と伝わりやすくなります。

流入数を確保するには欠かせない手法ですが、単にキーワードを詰め込むのではなく、読みやすさや自然さを意識することが求められます。検索結果からの流入を増やしたいオウンドメディアに適したアプローチといえるでしょう。

ノウハウ訴求型

ノウハウ訴求型のタイトルは、ユーザーが抱える悩みや課題に対して具体的な解決策を提示する形式です。たとえば、「○○する方法」「初心者向けガイド」といった形で表現することで、読者は実用的な情報が得られると理解します。

専門性や信頼性をアピールできるため、読者の滞在時間や記事のシェアにもつながりやすいのが特徴です。オウンドメディアを知識提供型の資産に育てたい場合に効果を発揮します。

クリック率重視型

クリック率重視型は、ユーザーの感情を刺激して行動を促すことを目的としたタイトルです。疑問形や数字、キャッチーなフレーズを取り入れることで、他の記事との差別化を図ります。たとえば「知らないと損する○○のポイント」などは、心理的にクリックを誘発します。

ただし、中身が伴わない場合は離脱率の増加や信頼低下につながるため、記事内容と整合性を持たせることが求められるでしょう。

オウンドメディアの記事タイトルを決める際の手順とは?【4ステップ】

オウンドメディアの記事タイトルを作成するにあたって、記事ごとに取り組むべきプロセスは以下4つのステップに分けられます。

① キーワード選定

② ペルソナ設計

③ 検索意図の明確化

④ ④①~③までをもとに記事タイトル作成

本項でそれぞれのステップについて解説していきます。

①キーワード選定

まずは記事のテーマに関連するキーワードを選定することから始めます。検索ボリュームや競合性を調べ、適切なキーワードを軸に据えることで、SEO効果を最大化しましょう。

また、キーワードだけでなく、共起語やサジェストキーワードも確認することで、より幅広い検索意図に対応できる記事設計が可能になります。

②ペルソナ設計

次に、想定する読者像であるペルソナを設計します。年齢や職業、課題やニーズを明確にすることで、ペルソナに近いユーザーに刺さる記事タイトルを考えやすくなります。たとえば、マーケティング担当者を対象とする場合と経営層を対象とする場合では、求められる表現や言葉が異なります。ペルソナを具体的に設定することで、より読者に響くタイトル作成が可能になります。

③検索意図の明確化

検索意図を正しく理解することは、ユーザーに選ばれるタイトル作成に直結します。検索意図は大きく『情報収集段階』『比較検討段階』『購入直前段階』に分けられます。それぞれに応じて、タイトルには『基本的な知識』『比較メリット』『導入後の効果』など、異なる切り口が求められます。

検索意図に沿ったタイトルであれば、クリック率だけでなく記事の満足度も高まります。オウンドメディアの成果を最大化するには、この段階をおろそかにできません。

④①~③までをもとに記事タイトル作成

キーワード・ペルソナ・検索意図が明確になった段階で、記事タイトルを作成します。SEOを意識しつつも、読者の関心を引く具体的な言葉を選ぶことが重要です。

タイトルを作成する際は、前項で解説した記事タイトル作成時のポイントを意識しつつ検討することで、的確で魅力的なタイトルに仕上げていきましょう。また、記事公開後は検証と改善を繰り返しながら、記事単体ではなく、オウンドメディア全体の質を高めていくことが成果につながります。

オウンドメディアの記事タイトルが決まらない時の対処法とは?

どうしてもしっくりくるタイトルが思い浮かばない、という経験は、オウンドメディアのライターやディレクター、編集といった制作面を担当している方であれば一度は覚えがあるかもしれません。

そのような場合の対処法として、以下のポイントが挙げられます。

・タイトルの付け方が凝り固まっていないか見直す

・読者目線でタイトルを考えてみる

・記事の内容を含めてタイトルを検討してみる

タイトルの付け方が凝り固まっていないか見直す

まずは、同じようなタイトルばかりを繰り返していないか確認することが大切です。バリエーションを広げることで、読者に飽きられない工夫にもつながります。

タイトルの付け方にバリエーションを持たせるには、疑問形や数字を取り入れる、専門性を強調するなど、従来とは切り口を変えてみると新しい形を見つけやすくなるはずです。柔軟な発想を取り入れることが重要といえるでしょう。

読者目線でタイトルを考えてみる

タイトルが思いつかないときは、読者が検索する場面をイメージすると効果的です。「自分が知りたい情報かどうか」という視点に立つことで、適切な表現が浮かびやすくなります。客観的に見直すことで、より読者に寄り添ったタイトルが導き出せます。

記事の内容を含めてタイトルを検討してみる

タイトルと本文の整合性が取れていないと、読者はコンテンツに対し、「期待外れ」を感じやすくなります。記事の要点を整理し、その中から最も重要な要素を抜き出すことで、自然と説得力のあるタイトルにつながります。本文と密接に関連づけて考えることは、タイトル作成が難航したときに有効な手法です。

「読まれる」記事タイトルを作ってオウンドメディアで成果をあげよう

オウンドメディアの成果を高めるためには、読者に「読みたい」と思わせる記事タイトルを設計することが欠かせません。記事タイトルは検索エンジンの評価やクリック率に直結するだけでなく、読者が記事に期待する価値を伝える重要な役割を担っています。キーワードを適切に配置しつつ、内容を端的に表現することで、成果につながるタイトル作りが可能です。また、タイトルと記事本文との一貫性を保つことで信頼性が高まり、リピート訪問やシェアにもつながります。成果を上げるオウンドメディア運営には、単に記事を量産するのではなく、「読まれる」タイトルを戦略的に設計する姿勢が必要です。