SEO対策は以下の順番で進めることで成果が出やすくなります。

1. 記事が上位表示される仕組みを把握する

2. やるべきことを整理する

3. 優先順位をつけて実行する

4. 効果測定~改善

記事やページが上位化される仕組み(ルール)を把握し、その上で正しいSEO対策を講じることが、ページの上位化、ひいてはWebサイトへの流入増加の近道です。

そこでこの記事では、上記の4ステップごとに必要な知識やSEO対策テクニックを紹介していきます。

SEO運用を支援する弊社AppmartがSEO初心者でもわかるよう執筆しているので、ぜひブックマークしてくり返しご活用ください。

もくじ

SEO対策の基本概要

SEO対策を行ううえで、まずは基本的な内容を解説します。

SEO対策とは

SEO対策とは「検索エンジン最適化」のための対策のことです。検索ユーザーの検索意図に対して表示されるページの内容を最適化することによって、検索エンジンがより露出するべきページと判断し上位表示される可能性が高まります。

※SEO(エスイーオー)=「Search Engine Optimization」の略称

SEO対策によってページが検索結果の上位に表示されると、サイトへの流入機会が増え、集客数の増加や認知度の向上、コンバージョンの増加も期待できます。そのためGoogleやYahoo!、Bingなどの検索エンジンでキーワードを検索した際に、自社のWebサイトを上位に表示させることを目指す企業は多く存在しています。

SEO対策成功のステップ1. あるページが上位化される仕組みや概念を把握する

SEO対策を効率的かつより確実に成功させるにはまず、コンテンツが検索結果上位に表示される仕組みの把握が重要です。

簡単に概要を説明すると、コンテンツ(ページ、記事)が検索結果の上位に表示されるには検索エンジンから「良質なコンテンツ」であると評価される必要があります。

つまり、どのようなコンテンツが良質なコンテンツと評価されるのかがわかれば、自社のコンテンツ(記事)やページを上位表示させやすくなります。

そこで、ステップ1では、

- SEOにてどのようなコンテンツが良質と判断されるのか

- 検索エンジンのシェアTOPであるGoogleの方針とは

を詳しく解説します。

どのようなコンテンツが良質を判断され、上位表示されるのか?

どのような記事が良質なのか、判断基準を知る前に、まずはそもそもSEOで順位が決まる工程を理解しましょう。この工程を理解できていないといくら良いページを作成しても上位化されない場合があるためです。

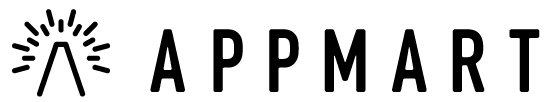

<SEOで記事が上位化される工程>

・検索エンジンが各ページを巡回する:「クロール」される

・ページをデータベースに保存する:「インデックス」される

・アルゴリズム(評価基準)に則った順位の決定:ランキングされる

まずクローラーと呼ばれる検索エンジンのロボットが、ページを巡回しそのページの内容や画像、ファイルを収集します。クロールによって得られた情報は検索エンジンのデータベースに登録されます。

その後、ユーザーがあるキーワードで検索した際に膨大なデータベースの中からもっともキーワードの回答にふさわしいページが検索一位に表示されるという仕組みです。つまり、クロールもインデックスもされないページは、どんなに品質が良くても検索結果上位には表示されないということになります。

どうすればクロール、インデックスされるのか、についてはステップ2で紹介します。

関連記事:「検索エンジンのクローラーとは?SEO対策における重要性や仕組みを解説」

良質なコンテンツとは?検索エンジンシェアTOPのGoogleの評価基準

作成したページは、検索エンジンによって上位表示するのにふさわしいかどうかが判断されます。

ちなみに、2025年現在、検索エンジンシェアはGoogleがトップであり約8割のシェアを誇ります。Yahoo!もGoogleと同じ検索エンジンを採用しているため、SEO対策はGoogleの基準や評価項目を参考にすることで網羅できると考えて問題ありません。

参照:検索エンジンの市場シェア日本 | StatCounterグローバル統計

ではここで、Googleがどのようなページを良質=上位表示させるかを詳しくみていきましょう。

Googleの掲げる10の真実に則っているか

SEO対策を成功させるために最も知っておかなければならないのが、「Googleの掲げる10の真実」です。

以下がGoogleが定義する検索エンジンの理想の姿であり、これらを踏まえたコンテンツが良質を判断されやすいと言われています。

- ユーザーに焦点を絞れば、他のものはみな後からついてくる

- 1つのことをとことん極めてうまくやるのが一番。

- 遅いより速いほうがいい。

- ウェブ上の民主主義は機能する。

- 情報を探したくなるのはパソコンの前にいるときだけではない。

- 悪事を働かなくてもお金は稼げる。

- 世の中にはまだまだ情報があふれている。

- 情報のニーズはすべての国境を越える。

- スーツがなくても真剣に仕事はできる。

- 「すばらしい」では足りない。

E-E-A-Tを踏まえて作成されているか

E(経験:Experience)

→経験に基づいたコンテンツである

E(専門性Expertise)

→特定分野で知識や技術を有しているかどうか

A(権威性:Authoritativeness)

→特定分野で社会的価値があるかどうか

T(信頼性:Trust)

→その情報は信頼できるものであるかどうか

E-E-A-Tは、検索上位に表示するか否かを判断する際の評価基準です。

例えば、「歯が痛いときの対応」で検索した際は、歯医者が自身の経験に基づいて作成したページが最も信頼できるはずであり、実際にこういったページは検索結果の上位に表示されやすい傾向があります。

E-E-A-Tはそれぞれのレベルが高いページほど評価されやすく、上位に表示されやすくなります。

つまり、知見が無い業界でWebからの情報を集約しただけの記事では決して上位表示されることはないとも言い換えられます。

検索エンジンがE-E-A-Tを判断する際は、ページを作成した者、運営者、サイト全体の構造やタイプなど、網羅的に判断をします。具体的な対策はステップ2で紹介します。

CWVは最適化されているか

CWVとは「Core Web Vitals」の略で、「LPC(表示スピード)」、「FID(応答性)」、「CLS(視覚的安定性)」の3つの要素からなり、検索順位を決定する際に影響を与える指標のひとつです。

それぞれ見ていきましょう。

LPC:Largest Contentful Paint(表示スピード)

メインコンテンツの読み込みにかかる時間に関する指標です。目安としては、コンテンツが表示されるまでに2.5秒未満であると良好とされます。

FID:First Input Delay(サイトの応答性)

ユーザーが最初に行うアクションへの応答にかかる時間に関する指標です。目安としては、応答されるまでに100ミリ未満であると良好とされます。

CLS:Cumulative Layout Shift(サイトの安定性)

コンテンツが視覚的にどれだけ安定しているかに関する指標です。画像のサイズ指定がされていないことなどによるレイアウト崩れを数値化しています。目安としては、崩れの影響を受けた範囲の割合×ズレた距離の割合が0.1未満であると良好とされます。

CWVはコンテンツの内容の価値を上昇させるものではなく、ユーザーの利便性を高めるための指標となります。そのため、CWVだけを取り組んでも上位表示されるというわけではありません。

しかし、同じ内容のコンテンツが2つあった場合には、CWVが優れている方が総合評価は高くなるわけですから、取り組むべき指標であるといえます。

モバイルフレンドリーなページになっているか

モバイルフレンドリーとは、ユーザーがスマートフォンを用いてWebサイトを検索した際に、ページレイアウトに優れ、操作しやすいように最適化されている状態を指します。

モバイルフレンドリーはスマートフォンの普及とともに重要視されるようになり、情報収集にスマートフォンを活用することが当たり前となった現在では、欠かすことができない指標です。

▼モバイルフレンドリーの具体的な方法などは以下の記事をご覧ください。

「モバイルフレンドリーとは?必要なSEO対策を解説!」

不正行為が行われていないか

Googleガイドラインには、「品質に関するガイドライン」に不正行為についての記述もあります。不正行為が発見された場合には、そのページのみならず、Webサイト全体の評価が下がり、ペナルティの対象になる場合があります。

不正行為の例:

・他サイトのコンテンツを丸々コピーすること(SEOスパム)

・他社に金銭を支払い、自社サイトのリンクを貼らせること

など

上記以外にも不正行為に当てはまる施策はあるため、十分に注意した上でSEO対策を実施しましょう。

参照:Google 検索の基本事項

Googleアルゴリズムによって高い評価を得られているか

Googleアルゴリズムとは、Google がページを判断する際の項目や計算方法のことをいいます。約200以上の細かいルールで構成されていると言われており、そのほとんどがブラックボックス化されています。

「Google Search 検索の仕組み」によると以下の5つの主要要素が紹介されています。

・検索意図

・検索キーワードとページの関連性

・コンテンツの品質

・ユーザーの使い易さ

・言葉、文脈の使い方

Googleアルゴリズムは直近で2024年12月にコアアップデートが行われております。コアアップデートの度にランキングに変動が起こる可能性があるため、各担当者はGoogleのアップデートの状況を把握しつつ、良いコンテンツを生み出し続ける必要があります。

詳しくは下記の記事で紹介しているため、参考にしてみてください。

関連記事:【2025年3月版】Googleのアルゴリズムとアップデートの傾向!SEO対策に必要なコツも紹介

YMYL領域は特に厳しい評価基準がある

YMYLとは「Your Money or Your Life」の頭文字からなり、意味はお金・生活・健康といった人々の人生に大きな影響を与えるジャンルを意味しています。

どのジャンルにおいてもEEATは重要ですが、YMYL領域に関しては検索結果に表示された情報がユーザーの大きな損失を担ってはならないという考えの基、非常に厳しい評価基準がおかれているようです。

そのためYMYLのジャンルを扱う企業は、特に注意して取り組む必要があるでしょう。以下に具体的なジャンルをご紹介します。

ニュース・時事問題:政治やビジネスなどのニュース(スポーツやエンタメは含まれず)

法律・政治情報:政府や公的機関などの情報

金融情報:税金や投資、ローンなどの情報

ショッピング:オンライン上での検索・購買・決済ページ

健康情報:医療や病気などの情報

人権問題:人種や宗教などの情報

その他:人々の生活に大きな影響を与えるその他情報(栄養や就職など)

参照:検索エンジン最適化(SEO)スターター ガイド・品質評価ガイドライン

ここまでがステップ1の「上位化される仕組みや概念を把握する=良質なコンテンツの定義」でした。次の見出しからは、ステップ1を踏まえて具体的に何をすべきなのかを解説していきます。

SEO対策成功のステップ2. やるべきことを整理する

ステップ1を踏まえると、SEO対策として実施すべきなのは

大きくわけると以下の2つです。

・Googleの方針や評価基準に則ったページを作る(総称:コンテンツSEO)

・そもそも記事をクロール、インデックスさせる(総称:テクニカルSEO)

上記はそれぞれコンテンツSEOとテクニカルSEOで分類されます。

コンテンツSEOとは、作成するコンテンツそのものでできるSEO対策のことです。コンテンツSEOは初心者でも簡単に取り掛かれるものが多いため、優先的に行いたい対策です。

一方、テクニカルSEOとは、文字通りWebサイトの構造や仕組みを通じて行うSEO対策となり、少し難易度が高いと感じる方もいるかもしれません。ステップ3でSEO対策の優先順位を決めるべく、ここではまずコンテンツSEOとテクニカルSEOそれぞれのやるべきことをすべて把握していきましょう。

このパートがこのページで最も重要なパートなため、情報量多めで紹介していきます。

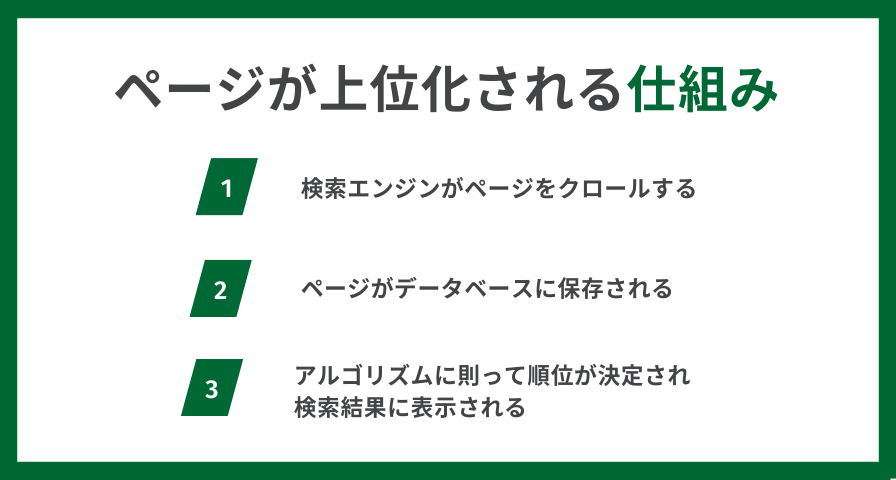

コンテンツSEO:Googleの方針/評価基準に則ったページを作るための具体策14選

コンテンツSEOとは、作成するコンテンツそのものに施すSEO対策です。

これから新たにコンテンツを制作する場合、あるいはすでにあるコンテンツを制作しなおす場合両方において重要なコンテンツSEO対策を紹介するので、ぜひご参考ください。

コンテンツSEO:ページのターゲットを定める

評価されるページを作るには、まずターゲットを定める必要があります。ターゲットが定まっていない場合、結果的に誰のどのような課題をどうやって解決するのかがわかりにくいページが生まれてしまいます。つまり、Googleに評価されにくいページとなり上位表示されにくくなるということです。

Googleの10の方針にも

「1.ユーザーに焦点を絞れば、他のものはみな後からついてくる。」と記載されているように、どのユーザーに焦点をあてるのかをまずはしっかりと定めましょう。

コンテンツSEO:対策するキーワードを決める

ターゲットを選定した後は、該当のページで対策すべきキーワードを選定します。キーワードは、キーワードの月間検索ボリュームが多いものを選定すると流入数向上が見込めますが、その分難易度が高い傾向があります。

キーワードボリュームが低いほど上位化しやすい反面、流入数はその分少ない傾向にあります。

また、ボリュームが少なくとも、なかにはコンバージョン(資料DLや問合せに繋がる)しやすいキーワードもあるため、キーワード選定は非常に重要かつ難しいと言われています。

詳しくは以下の記事をご参考ください。

▼キーワードの重要性と選定方法

「SEO対策のキーワードの重要性とは? 正しいキーワードの選定方法を解説」

コンテンツSEO:キーワードの検索意図に則った構成を作成する

キーワードを選定したら、そのキーワードの検索意図に沿った構成を作りましょう。いきなり制作から入るのではなく、骨格から作っていくイメージです。

また、検索意図は自分自身で考えるというよりも、リサーチをして検索意図を掴むイメージとなります。リサーチする際は、宅配野菜と検索したときの上位10記事をチェックしたり、QAサイトを参考にすると、ユーザーの検索意図が掴みやすくなります。

宅配野菜を例に、構成を作ると以下のようになります

・キーワード:宅配野菜

・検索意図:宅配野菜のメリットやデメリット、仕組み、料金、取り扱い野菜の種類、他のサービスとの比較

構成:

-宅配野菜のメリット・デメリット

-宅配野菜の仕組み

-宅配野菜の料金

-取り扱い野菜の種類

-宅配野菜サービス比較

上記は一例ですが、参考にしてみてください。

コンテンツSEO:タイトルや見出しにはキーワードを盛り込む

ページのタイトルや見出しにはできる限りキーワードを入れましょう。

ただし不自然になる場合は、無理やりキーワードを入れる必要はありません。あくまでユーザーにとって見やすい見出しを意識しつつ、キーワードも入れられるように工夫してみてください。

コンテンツSEO:クリックしたくなるタイトルを付ける(32文字以内)

検索画面に表示された際にユーザーが思わずクリックしたくなるタイトルをつけることで流入数増加が見込めます。

また、スマホで表示される際のことを考慮して、32文字以内に収めるのも重要です。

コンテンツSEO:共起語をコンテンツ内に盛り込む

共起語とは、あるキーワードと共に使われる言葉や単語にのことをさします。

例えば「カレー」がキーワードの場合、共起語は「ルー」「じゃがいも」「人参」「肉」といったイメージです。

共起語が多いほど、キーワードに関係するコンテンツであると判断されやすくなるため、コンテンツ内に盛り込みましょう。

なお、無理やり共起語を盛り込んで不自然な文章になってしまうのは避けましょう。

コンテンツSEO:中身を読みたくなるようなリード文を作る

リード文とは、ページ冒頭の導入文のことを言います。ユーザーは記事に訪問した直後にリード文を読む可能性が非常に高く、魅力的なリード文ほど中身を読んでもらいやすくなります。リード文が魅力的でないと離脱の要因となりますので、リード文はしっかりと考えぬいたものを採用しましょう。

ちなみに魅力的なリード文の型がありますので、後日記事として公開いたします。

コンテンツSEO:文章はPREP法を用いて読みやすくする

PREP法とはPoint(結論)・Reason(理由)・Example(具体例)・Point(再結論)の順序で情報を伝える手法です。

結論から先に伝えることで、読者がストレスなく記事を読み込むことができます。

この記事もPREP法を意識して執筆していますので、併せてご参考くださいませ。

コンテンツSEO:オリジナルの画像や動画を挿入する

テキストだけで説明が難しい場合は画像や動画も駆使しましょう。昨今のSEO対策においては、オリジナル性も重視されてきている傾向があります。

自社で制作した画像や動画を挿入することでユーザーが理解しやすくなる=googleに評価されやすくなりますので、可能な限り活用しましょう。

コンテンツSEO:執筆者情報パートを用意する

ページの執筆者情報を入れることで、EEATの中のA:権威性が高まるといわれています。実際に弊社でも執筆者情報を記載しており、クライアント案件でも執筆者情報を掲載した後にアクセス数が伸びた例があります。

コンテンツSEO:E-E-A-Tの要素を入れる

ステップ1で紹介したEEATの要素をページに盛り込むのもSEO対策成功の秘訣です。

例えば事例の紹介や前で紹介した執筆者情報の掲載、あとは調査に基づいた情報を記載することもEEATの要素となり得ますので、積極的にページに反映しましょう。

コンテンツSEO:情報の網羅性を高める

良い記事の究極の姿は、「そのページを見たあとに他のページを見なくても済むようなページ」だと言えます。実際SEOでは直帰、離脱といったページから離れて別のページを見るという行為についてはポジティブな評価がされにくいいと言われています。

そのため、ページ内にはユーザーが知りたい情報を網羅的に盛り込むことが重要です。ただし、他のページをコピーすることは不正行為に当たるため、自社の見解に落とし込んで情報を整理するようにしましょう。

コンテンツSEO:hタグを正確に使う

hタグとは、見出しに用いるタグのことです。hタグはh1,h2,h3,h4,h5と別れており、1を大分類として、順番に使うのが理想的とされています。

例えば以下のようなイメージです。

h1 カレーの作り方

h2材料を用意する

h3必要な材料

h4ジャガイモ

h4人参

h4肉

h2材料を切って鍋に入れる

h2煮込む

h3あくは捨てるのがポイント

h2まとめ

この順番を間違えると、検索エンジンが記事の主旨を正しく理解できない場合があり、評価されないページとなってしまいます。

そのため、hタグは正しく使いましょう。

コンテンツSEO:メタディスクリプションを記載する

メタディスクリプションとは、その記事の要約文です。検索結果に表示されることが多いため、ユーザーがクリックしたくなるような文書を考えましょう。

テクニカルSEO:記事をクロール、インデックスさせるための具体策4選

テクニカルSEOとは、Webサイトの構造や仕組みを通じて行うSEO対策です。テクニカルSEOがしっかりとできていれば、記事が検索エンジンのロボットにクロールされ、しっかりとインデックスしてもらうことができます。具体的な対策は以下の取りです。

テクニカルSEO:関連性の高いページがあればリンクを貼る

ページを制作した際に、関連性の高い別ページがあれば積極的にリンクを貼りましょう。これを内部リンクと呼びます。クローラーは、内部リンクを辿ってサイト内を回遊すると言われているため、内部リンクを貼ることでクローリングしてもらい易くなります。

ユーザーにとっても有益な対策となりますが、一方で内部リンクが多すぎても逆効果です。クローリングしてもらうために内部リンクを貼りすぎてしまうと、ユーザー視点で見た際にわかりにくくなってしまいます。また、関連性の低いページ同士をリンクさせると、それぞれの評価が下がることもあるため、注意しましょう。

テクニカルSEO:コンテンツのURLを英字にする

コンテンツのパーマリンク(URL)は英字としましょう。例えば、SEO対策をキーワードとするのであれば、SEO-taisakuといった具合にパーマリンクを設定しましょう。

テクニカルSEO:モバイルフレンドリー対策を行う

ステップ1で紹介したように、Googleはスマートフォンの利便性を向上させているページを評価しやすい傾向があります。基本的にスマートフォン用のWebサイトコンテンツを基準にしているため、スマホで見た際に見やすいページとするのが基本です。

具体的には、レスポンシブデザインの実装が推奨されています。なお、スマホとPCでページ内の情報量が揃っていない場合はインデックスされなくなる可能性があります。スマホで見てもPCで見ても情報量に差がないように注意しましょう。

テクニカルSEO:コアウェブバイタルを改善する

ステップ1で紹介した、コアウェブバイタルを改善することで、クロール、インデックスされやすくなります。

コアウェブバイタルを改善するには、PageSpeed Insightsという無料のツールでまずSEO対策したいサイトのURLを入力します。

すると、「LCP」「INP」「CLS」などの点数が表示されるため、点数が低い項目がある場合には改善が必要です。

具体的な診断結果も記載されるため、PageSpeed InsightsはSEO対策(テクニカSEO)に必須のツールと言えるでしょう。

補足:WebサイトのSEOパワーを向上させるための外部対策

ここまで、SEO評価高めるためのコンテンツ制作における対策(コンテンツSEO)と、サイトの構造における対策(テクニカルSEO)についてやるべきことを紹介してきました。

実はコンテンツSEOとテクニカルSEOはどちらも内部対策に括られます。内部対策とは、自社サイト内で可能なあらゆるSEO対策のことです。

一方外部対策とは、自社サイト内ではできない対策であり、他サイトなどの外部からの評価をしてもらうための対策です。

SEO対策を成功させるには、自社サイトの外部評価も非常に重要です。そこでここでは、WebサイトのSEOパワーを向上させるための外部対策を2つ見ていきましょう。

外部対策:被リンク獲得

被リンクとは、自社サイトが他社サイトに紹介されることで得られるリンクのことを言います。

実は、googleの考え方として、良い記事はより多く引用されるという論文のような考え方があります。

そのため、自社のコンテンツがより多くの企業に紹介されることでもSEOの評価は向上していきます。

被リンクを多く獲得するには、被リンク営業やPRの活用などの手法がありますが、最も重要なのは自然な形で被リンクを獲得することです。

つまり、自社のコンテンツが紹介されるべき関連性の高い他社サイトにリンクを貼ってもらうことがポイントとなります。

逆に被リンクを多く獲得しようと、むやみやたらに他サイトにURLを貼ってもらう、あるいは自作自演で貼り付ける行為はSEO評価をむしろ下げかねないため、控えましょう。

被リンクについては別の記事で詳しく説明しますので、おまちください。

外部対策:サイテーションの獲得

サイテーションとは、「引用」「言及」という意味です。SEOにおいては、他サイトやSNSに「自社名や、サービス名」などが掲載されることをさします。

サイテーションされるために必要なのは、自社名やサービス名を覚えてもらうよう工夫することです。

具体的には、

・Googleビジネスプロフィールに登録する

・まとめサイトへの掲載依頼

・プレスリリースの配信

などがあります。

詳しくは別記事で紹介しますので、お待ちください。

SEO対策成功のステップ3. 優先事項を整理する

SEOの仕組みを理解し、やるべきことを把握したら、次は優先事項の整理を行います。

読んでいただいてお分かりの通り、SEO対策においてはやるべきことがたくさんあるため、優先すべき施策から徐々に対策していくのがポイントです。

すべて完璧にこなそうと思ってしまうと、できないことばかりが目についてしまったり、場当たり的なSEO対策となってしまいかねないため、注意しましょう。とはいえ、何からSEO対策すべきかわからないという場合もあると思うので、ここからは、状況別に優先事項をどのようにつけるべきなのか説明します。

コンテンツはあるもののSEO対策が不十分な場合

コンテンツがある程度の数あるものの、SEO対策が不十分で上位化できていない場合は以下の対策から取り組みましょう。

・テクニカルSEOに関する対策

-関連性の高いページがあれば内部リンクを貼る

-モバイルフレンドリー対策を行う

-コアウェブバイタルを改善する

・コンテンツSEOに関する対策

-タイトルや見出しにはキーワードを盛り込む

-共起語を記事内に盛り込む

-EEATの要素を入れる

特にテクニカルSEOに関しては対策ができていない場合が多いため、対策するだけで順位が改善される場合があります。

また、E-E-A-T要素についても、執筆者情報を追加したり独自の経験を追加したりするだけでSEO評価が高まりやすくなるため、既存コンテンツのSEO対策にはおすすめです。

これからコンテンツを増やしていきたい場合のSEO対策

これからSEO記事をはじめとしたコンテンツを増やしていく場合は、この記事で紹介している「Googleの方針や評価基準に則ったページを作るための具体策14選(コンテンツSEO)」を上から順に網羅していくのがおすすめです。

テクニカルSEOについても対策できれば理想なのは間違いありません。しかし、リソースが限られている中で、コンテンツを増やすという目的を優先する場合は、コンテンツを拡充してからテクニカルSEOに取り組むでもよいでしょう。

SEO対策成功のステップ4:効果測定~改善を実施する

SEO対策では、これをすれば必ずうまくいくといった保障はありません。対策を実施したらかならず効果測定をし、改善点を見つけ出し、PDCAをなるべく早く回せる環境を用意することがSEO対策成功のセオリーです。

そのために必要なのが下記のツールです。

・Google Analytics

・Google Search Console

・PageSpeed Insights

・Google trend

・Google Keyword planner

それぞれ詳しく紹介します。

Google Analytics(グーグルアナリティクス)

Google Analyticsは、Googleが提供している無料のアクセス解析ツールです。ユーザーが自社のWebサイトに流入してからの動きを分析することができます。

Google Analyticsで見るべき分析指標は以下の通りです。

・流入数

・コンバージョン数

・流入元

・ユーザーのサイト内経路

など

ユーザーがどのメディアなどから流入してきたのか、どのページがよく見られているのか、CVするきっかけとなったページはどれかなど、さまざまな視点から数値の分析につなげられます。

Google Search Console (グーグルサーチコンソール)

Google Search Consoleは、Googleが提供している無料ツールです。ユーザーが自社のWebサイトに流入する前のデータを得ることができます。

Google Search Consoleで見るべき分析指標は以下の通りです。

・流入キーワード

・流入キーワードごとの表示回数、クリック率、掲載順位

・ページがインデックスされているかどうか

Google Search Consoleでは、順位を把握することができるためSEO対策では必須のツールです。

また、ユーザーがどんなキーワードを検索して流入したのか、どんなサイトから被リンクを受けているのか、ページの問題点は何かといったSEO対策を行ううえで欠かせない情報を知ることもできます。また、各ページがインデックスされているかどうかもわかるため、SEO対策には必須のツールです。

PageSpeed Insights(ページスピードインサイト)

PageSpeed Insightsは、Googleが提供している無料ツールです。登録の必要がなく、URLの入力だけでそのWebサイトの表示速度を知ることができます。

表示速度が分かるだけでなく、自社のWebサイトの点数や改善できる要素まで教えてくれます。点数の目安は、PCは50点以上、スマートフォンは40点以上となっています。

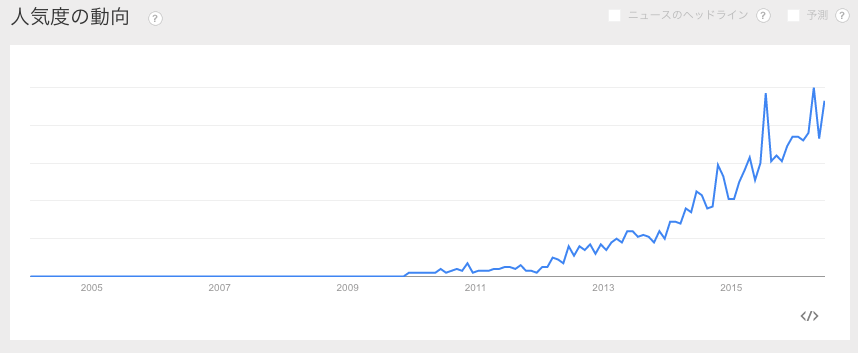

GoogleTrends(グーグルトレンド)

GoogleTrendsは、Googleが提供している無料ツールです。登録の必要がなく、自分の気になるキーワードを入力することで、そのキーワードの検索された回数の推移を知ることができます。

例えば、急上昇キーワードからトレンドを調べて対策することで、流入数の増加につながるかもしれません。また、季節性のあるキーワードの場合には、検索数の増減を調べることで、対策を行うべき時期を知ることができます。

Google Keyword Planner(グーグルキーワードプランナー)

Google Keyword Plannerは、Googleが提供している有料ツールです。(一部機能は無料でも使用できます。)広告配信の設定を行うことで使用できるようになります。このツールでは、検索キーワードの検索ボリュームやサジェストなどを知ることができます。

コンテンツを制作する際の、キーワード調査・選定のサポートしてくれるため、非常に役立つツールといえます。

ご紹介した5つのツールはSEO対策をするための機能を備えていますので、SEO対策前に揃えることをおすすめします。

▼その他のおすすめツールは以下の記事からご覧ください。

「内部・外部対策におすすめのSEO対策ツール12選!無料で使えるツールも紹介」

弊社で実施したSEOコンサルティングの事例

これまでの解説で、SEO対策のイメージはつかめましたか?

最後に、弊社Appmartが実際に担当したSEOコンサルティングの事例をご紹介します。

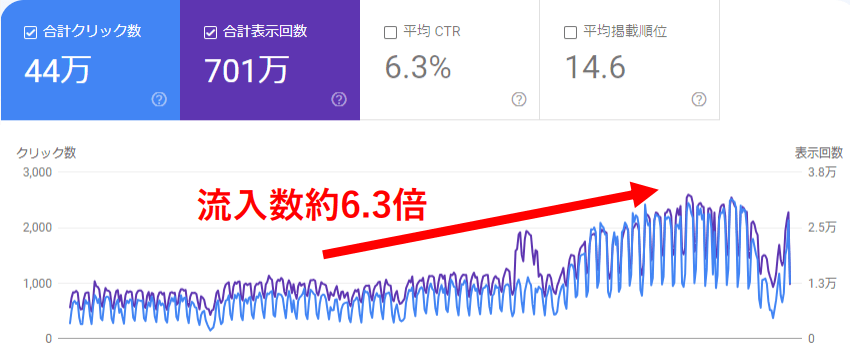

SEO対策の事例

こちらはBtoB系サイトのSEOコンサルティングのお取組みをさせていただいたクライアント様の結果になります。

流入数としてはコンサルティング開始時から比べ約6.3倍になり、現在も成長し続けています。

当初の課題としては、

• 流入数が減少しているがどんなSEO対策を行えば復調するのかわからない

• サイトの改修は一部可能だが根本的な改修コストはかけられない

という2点でした。

そこで行ったのが、以下の施策です。

・SEO対策のための初期戦略

・検索Volの多さよりもCV獲得優先のキーワード設計を実施

・着実に成果を出すためのコンテンツ設計を実施

その結果、流入数が伸びた上に、CVも1.4倍に増加しました。

このように、自社でのSEO戦略が難しいという企業や、これからSEO対策を始めたい企業など、Appmartなら自社の状況に合わせてさまざまなプランから対策を始めることが可能です。

SEO対策に関するよくある質問

SEOとは何ですか?

SEO(エスイーオー)=「Search Engine Optimization」の略称であり、検索エンジンを活用したマーケティング戦略のひとつです。

SEO対策とは何ですか?メリットはありますか?

検索エンジンでユーザーが検索をした際に自社の記事やコンテンツが検索結果上位に表示されるために実施する対策のことです。SEO対策を行うことで、検索上位に自社の記事やコンテンツが表示されやすくなり、Webサイトへの流入数増加が見込めます。

その結果、問合せや資料のダウンロード数が増えるといった効果が期待できるため、実施しておきたいWebマーケティング施策のひとつです。

広告とSEOの違いは?

SEO対策のメリットデメリットは、検索エンジンの上位に自社のWebサイトを表示する検索連動型広告との違いを知ることでより理解が深まります。SEO対策が検索エンジンに評価されることによって上位表示される仕組みなのに対し、検索連動型広告は広告費を支払うことで上位表示される仕組みです。

以下に簡単な違いを記載しているので、ぜひご参考にしてみてください。

| 検索連動型広告 | SEO対策 | |

|---|---|---|

| 費用 | 有料 | 無料 |

| 即効性 | 早い | 遅い |

| ブランディング効果 | 費用をかけ続けることで持続 | 上位化を維持することで持続 |

コンテンツSEOとテクニカルSEOの違いは?

コンテンツSEOはコンテンツそのものに施せるSEO対策であり、

・タイトルにキーワードを含める

・共起語をコンテンツ内に盛り込む

・E-E-A-Tの要素を入れる

などの対策があります。本記事では14個紹介しているため、参考にしてみてください。

一方テクニカルSEOとは、Webサイト全体に施すべきSEO対策であり

・モバイルフレンドリー対策を行う

・コンテンツのURLを英字にする

・コアウェブバイタルを改善する

等の対策があります。

内部SEOと外部SEOの違いは?

内部対策とは、自社サイト内で可能なあらゆるSEO対策のことです。一方外部対策とは、自社サイト内ではできない対策であり、他サイトなどの外部からの評価をしてもらうためのSEO対策です。

SEO対策の成果はどれくらいで出ますか?

サイトのSEOパワー(ドメインレート:DR)の高さやキーワードによって異なりますが、一般的には3カ月~半年かかると言われています。既存の記事やページをリライトする場合にはもう少し早く成果が出る場合があります。

SEO対策を外注する場合の費用はどれくらいですか?

SEO対策の費用は実施する施策によって異なります。具体的には以下の通りです。

・SEOコンサルティング:10~30万円

・記事制作(コンテンツSEO):10万円~(記事数やキーワードによって変動)

・テクニカルSEO改善:施策数による

・GA4の分析代行:分析項目による

SEO対策成功の鍵は「正しい対策」を積み重ねること

ご紹介してきたように、SEO対策はコンテンツSEO、テクニカルSEOと種類がわかれており、さらには外部からの評価を高める外部対策もSEO対策に含まれます。

理想はすべてを正しく理解し、正しい方法で対策することですが、社内リソースの問題で実現が難しい場合もあるでしょう。そのため、SEO対策に取り組む場合はまず、自社で実行できることから始めるのが重要です。

ぜひこの記事を参考に、自社でできるSEO対策を見つけ、実行してみてください。SEO対策は正しく実施することで、より成果に繋がりやすくなります。

・そもそも何から始めればいいのかわからない

・正しいSEO対策を実施したいが、リソースが足りずできそうもない

という場合には、弊社Appmartにご相談ください。